ITパスポート試験(シラバス6.2) テクノロジ系 システム構成要素 についての出題傾向、学習ポイント、重要な用語を説明します。

「システム構成要素」出題傾向

「システム構成要素」から、3問程度(テクノロジ系45問中)出題されます。

平成6年過去問題(公開)では、2問でした。

Ver.○.○の表示について

用語が初めて掲載されたときの、シラバスのバージョンです。

Ver.4.0、Ver.5.0は、シラバスの比較的新しい用語です。

Ver.6.0と同じく要注意用語です。

表示がないのは、Ver.3以前からシラバスにある用語です。

システムの構成

用語どうしの違い(対象、目的、長所、短所など)に着目して覚えよう。

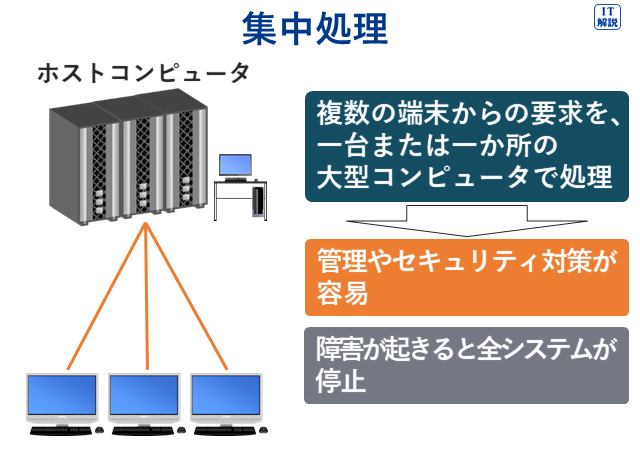

集中処理

集中処理とは、複数の端末からの要求を、一台または一か所の大型コンピュータで処理する方式のことです。

長所:管理やセキュリティ対策が容易

短所:障害が起きると全てのシステムが停止してしまう

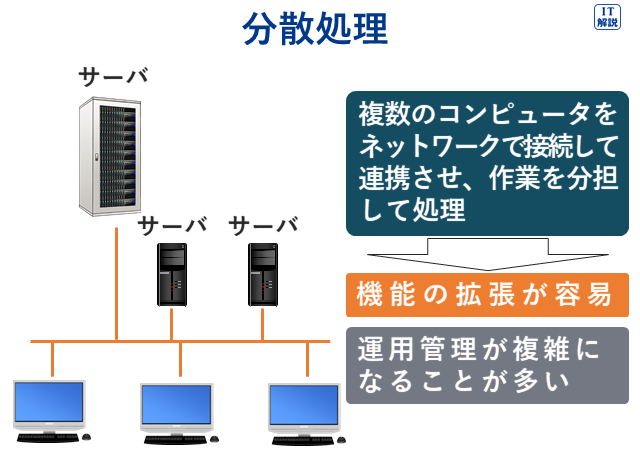

分散処理

分散処理とは、複数のコンピューターをネットワークで接続して連携させ、作業を分担して処理する方式のことです。

長所:機能の拡張が容易

短所:システム全体を効率よく運用するための運用管理が複雑になることが多い

並列処理

並列処理とは、一連の処理を同時に実行できる処理単位に分け、複数のCPUで実行することです。

(ITパスポート 平成28年秋 問94より)

並列処理によって、処理にかかる時間を短くすることができます。

レプリケーション

レプリケーションとは、複製(レプリカ)を作る機能のことです。

元のデータベースと同じ内容の複製データベースをあらかじめ用意しておき、元のデータベースの更新の度に、その内容を複製データベースに反映します。

災害発生時にシステムが長時間停止するのを防ぐことができます。

(応用情報 平成24年春午前 問56より)

グリッドコンピューティング

シラ外

グリッドコンピューティングは、複数のコンピュータをLANやインターネットなどのネットワークで結び、あたかも一つの高性能コンピュータのように利用できるようにする方式です。

(ITパスポート 平成23年特別 問57より)

複数のコンビュータは、並列処理を行います。

(ITパスポート 令和3年 問82より)

問題をチェック! R3年 問82

ウェアラブルコンピューティング

シラ外

ウェアラブルコンピューティングは、体に身に付けた状態で、コンピュータを利用する形態です。

wearable(ウェアラブル)には、「体に付けられる」の意味があります。

次のようなウェアラブルコンピューティングの例が試験に出題されました。

人体に装着して脈拍センサなどで人体の状態を計測して解析を行う。

(応用情報 令和3年秋午前 問73より)

モバイルコンピューティング

シラ外

モバイルコンピューティングは、ノートPC、スマートフォンなどにより、移動先でコンピュータを利用することです。

ユビキタスコンピューティング

シラ外

ユビキタスコンピューティングは、あらゆる電化製品をインテリジェント化しネットワークに接続することによって、いつでもどこからでもそれらの機器の監視や操作ができるようになることです。

(基本情報 平成24年春午前 問15より)

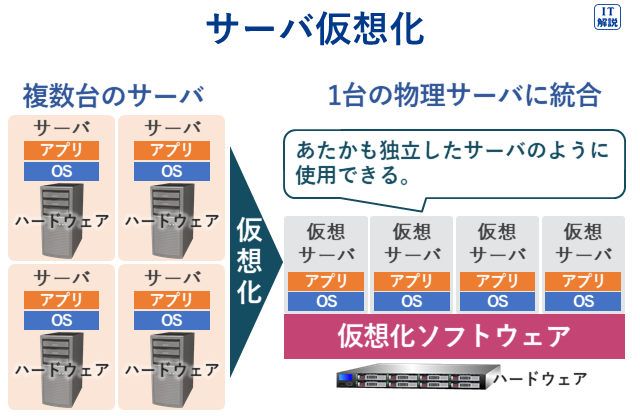

サーバ仮想化

Ver.5.0

サーバ仮想化とは、1台のサーバで、複数台の仮想的なサーバを動作させるしくみです。

仮想的なサーバを「仮想サーバ」と呼ぶのに対し、物理的なハードウェアリソースの上に構築されるものを「物理サーバ」と呼びます。サーバ仮想化には、次の特徴があります。

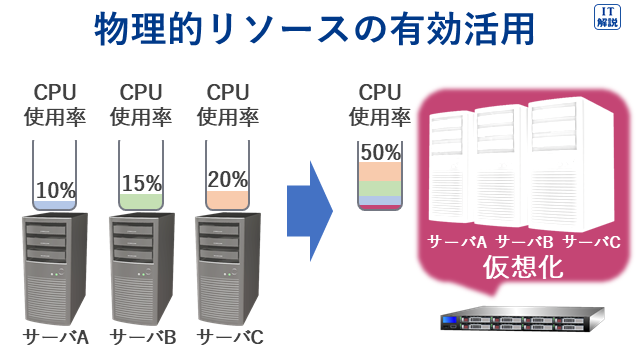

1台のコンピュータを複数台のサーバであるかのように動作させることができるので、CPUやメモリなどの物理的リソースを需要に応じて柔軟に配分することができます。

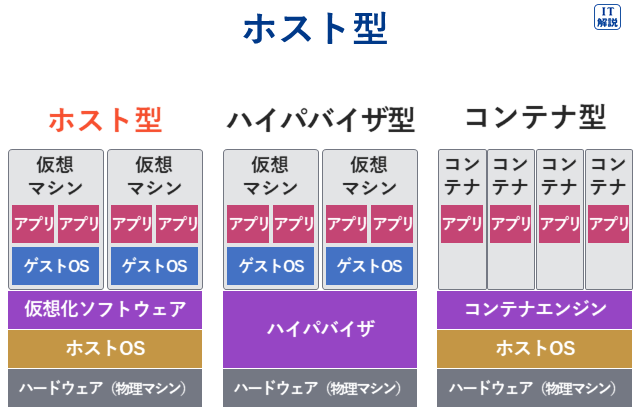

仮想化の方式は、大きく分けて次の3つがあります。

- ホスト型

- ハイパバイザ型

- コンテナ型

ホスト型

Ver.5.0

ホストとなるOS上で仮想化ソフトウェアを使い、別のゲストOSを運用する方法です。

長所は、アプリケーションを採用するような手軽さでサーバー仮想化を実現できることです。

しかし、ゲストOSを動かすためにはホストOS自体の処理も必要なるため、ハイパーバイザー型と比べて処理速度が出にくいという短所があります。

ハイパバイザ型

Ver.5.0

ホストOSの処理を必要とせずハードウェアを直接制御できます。

長所は、処理速度が早いことです。

しかし、既存のホストOSをそのまま利用できなかったり、専用の物理サーバーを用意する必要があったりするためホスト型と比較すると手軽には利用できない短所があります。

コンテナ型

Ver.5.0

ホストOS上にアプリケーションの起動に必要なアプリケーション本体・必要なライブラリ・設定ファイルなどをひとまとめにした「コンテナ」を作成し、「コンテナエンジン」上で動作させます。

少ないリソースでのアプリケーション実行が可能となるため、メモリやCPUリソースを余分に使うことがありません。

VM

Ver.5.0

VM(Virtual Machine:仮想マシン)

VMは、コンピュータ内に、ソフトウェアによってあたかも別のコンピュータがあるように動作を再現した疑似的なマシンです。

次のメリットがあります。

例えば、違うOS上で動作するアプリケーションを使うために、別のパソコンを用意する必要がありません。

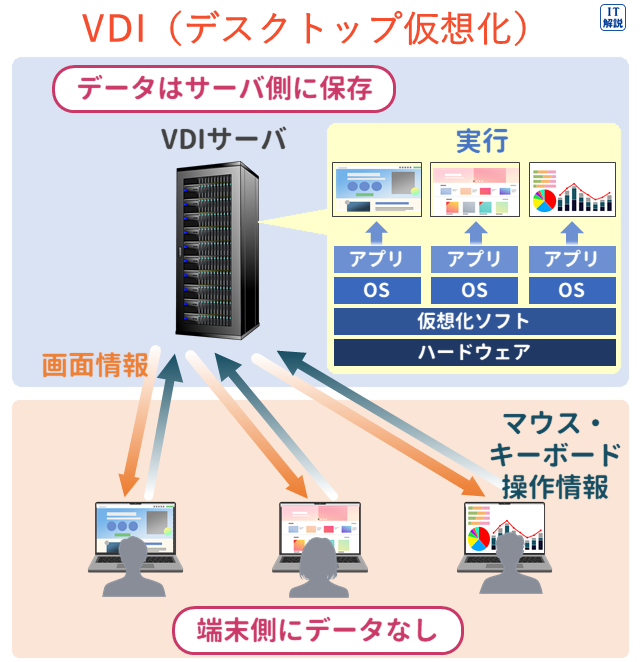

VDI

Ver.5.0

VDI(Virtual Desktop Infrastructure:デスクトップ仮想化)

VDIは、一般的にパソコンのOSやアプリケーションを使って行われる処理を、サーバ上の仮想化されたパソコンで実行し、利用者の手元のパソコン等の端末に、その画面だけを転送するシステムです。

問題をチェック! シス構 予想2

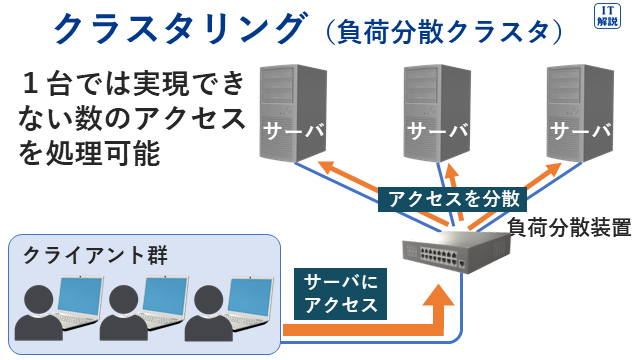

クラスタリング

クラスタリングは、複数のコンピュータを連携させ、全体を1台のコンピュータであるかのように利用する技術です。

負荷を分散することにより、一台のコンピュータでは実現できない数のアクセスを処理できるようになります。

また、連携しているコンピュータのどれかに障害が発生した場合には、ほかのコンピュータに処理を肩代わりさせることで、システム全体として処理を停止させないようにすることもできます。

問題をチェック! R5年 問70

RAID

RAID(Redundant Arrays of Inexpensive Disks:レイド)

RAIDは、複数のハードディスクに分散してデータを書き込み、高速性や耐故障性を高める技術です。

(ITパスポート 平成21年秋 問78より)

RAIDは、「データ及び冗長ビットの記録方法と記録位置の組合せ」によって、種類が分かれています。

(応用情報 平成27年春午前 問11より)

ITパスポート試験の過去(公開)問題には、RAID 0、RAID 1、RAID 5が出ています。

(令和5年5月現在)

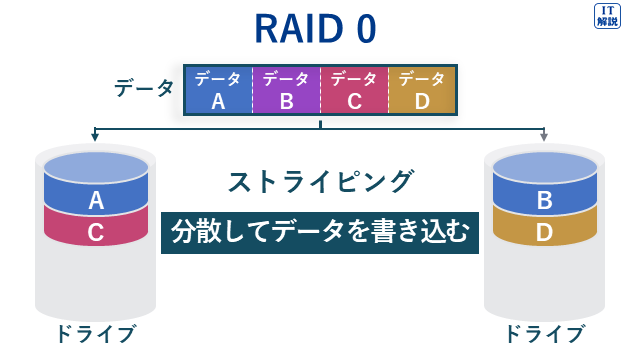

RAID 0

シラ外

RAID 0は、ストライピングとも呼ばれます。

一つのデータを分割し、2台以上のハードディスクに並行して書き込みます。

読み込み・書き込みを高速化できます。

問題をチェック! R5年 問63

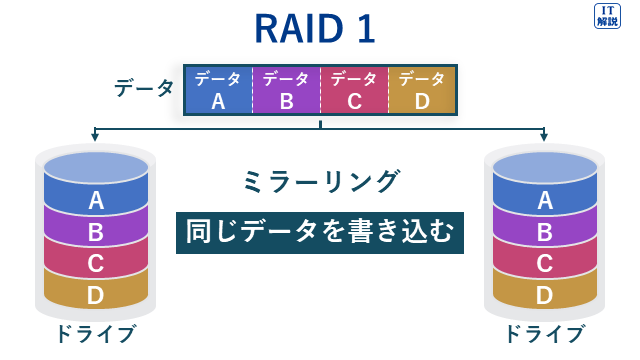

RAID 1

シラ外

RAID 1は、ミラーリングとも呼ばれます。

2台以上のハードディスクに同じデータを書き込みます。

構成するハードディスクが1台故障してもデータを復旧できるので、データの可用性が高くなります。

問題をチェック! R5年 問63

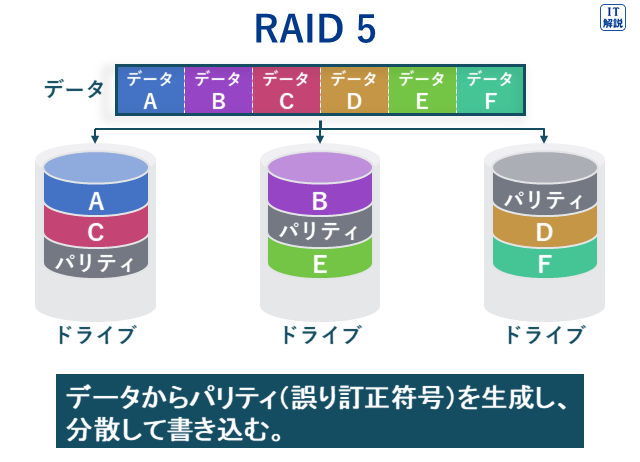

RAID 5

シラ外

RAID5は、分割したデータと誤り訂正のためのパリティ情報を3台以上のハードディスクに分散して書き込みます。

構成するハードディスクが1台故障してもデータを復旧できるので、データの可用性が高くなります。

また、読み込みも高速化できます。

問題をチェック! R6年 問69

マイグレーション

Ver.5.0

マイグレーションは、ソフトウェアやハードウェア、システム、データ、開発言語などを別のものに移行したり、新しいシステムに切り替えたりすることです。

ライブマイグレーション

Ver.5.0

ライブマイグレーションは、サーバの仮想化技術において、あるハードウェアで稼働している仮想化されたサーバを停止することなく別のハードウェアに移動させ、移動前の状態から引き続きサーバの処理を継続させる技術です。

(ITパスポート 令和元年 問57より)

ライブ(live)の「生きている」という意味から、ここでのライブは、サーバに電気が流れている状態を意味します。

問題をチェック! R元年 問57

スケールアウト

シラ外

スケールアウトは、既存のシステムにサーバを追加導入することによって、システム全体の処理能力を向上させることです。

(基本情報 平成30年春午前 問15より)

参照系のトランザクションが多い、複数のサーバで分散処理を行っているシステムの性能を向上させるのに適しています。

(基本情報 平成29年春午前 問12より)

問題をチェック! R2年 問61

スケールアップ

スケールアップは、高い処理能力のCPUへの交換やメモリの追加などによって、システムとしての処理能力を向上させることです。

(応用情報 令和3年秋午前 問12より)

問題をチェック! R2年 問61

リアルタイム処理

リアルタイム処理とは、コンピュータのデータ処理方法で、データの処理要求があれば即座に処理を実行して、制限時間内に処理結果を返す方式のことをいいます。

(ITパスポート 平成30年秋 問94より)

バッチ処理

バッチ処理とは、コンピュータのデータ処理方法で、一定期間又は一定量のデータを集め、一括して処理する方式のことをいいます。 また、関連する複数の処理を一つの処理単位にまとめて実行することも指します。

(ITパスポート 平成30年秋 問94、ITパスポート 平成28年秋 問94より)

システムの評価指標

用語を対比して,一緒に覚えるといいよ。

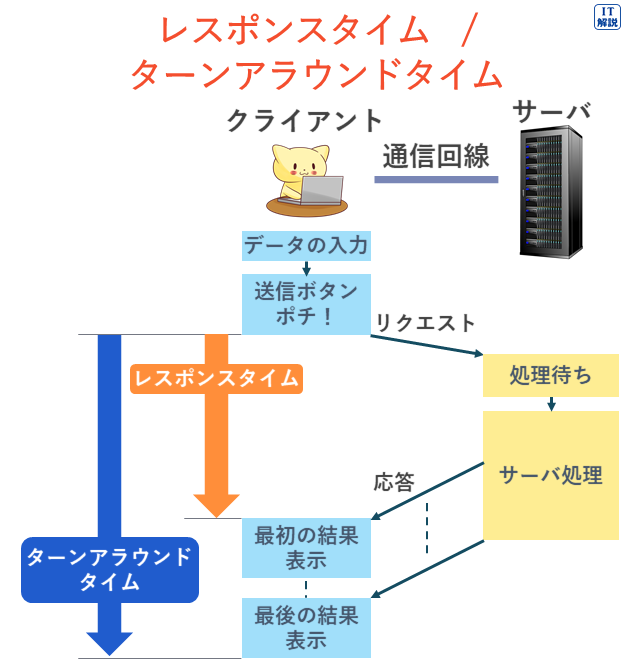

レスポンスタイム

レスポンスタイム(応答時間)

レスポンスタイムは、システム等にリクエスト(要求)を送信してから最初の応答(結果)が返ってくるまでの時間です。

問題をチェック! R2年 問63

スループット

シラ外

スループットは、システム等によって単位時間当たりに処理される仕事の量を表します。

(基本情報 平成25年春午前 問16より)

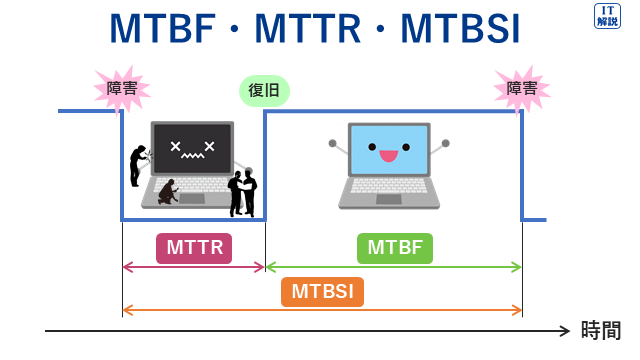

MTBF

MTBF(Mean Time Between Failures:平均故障間隔)

MTBFは機器、システム、サービスの信頼性を表す指標です。

故障(または障害)と次の故障(または障害)の間の時間の平均値です。

Failuresには、「障害」という意味があります。

MTTR

MTTR(Mean Time To Repair:平均修復時間)

MTTRは、機器、システム、サービスの保守性を表す指標です。

復旧に掛かる時間の平均値です。

Repair(リペア)には、「修理する」「修復する」の意味があります。

MTBSI

シラ外

MTBSI (Mean Time Between Service Incidents:平均サービス・インシデント間隔)

MTBSIは、サービスの中断の発生しにくさを表す指標です。

大きな事故になる前の出来事や状況(インシデント)の発生間隔の平均時間です。

問題をチェック! R5年 問46

デュアルシステム

デュアルシステムは、同じ処理を行うシステムを二重に用意し、処理結果を照合することで処理の正しさを確認する方式であり、一方に故障が発生したら、故障したシステムを切り離して処理を続行します。

(ITパスポート 平成28年春 問75より)

デュプレックスシステム

デュプレックスシステムは、オンライン処理を行う現用系システムと、バッチ処理などを行いながら待機させる待機系のシステムを用意し、現用系に障害が発生した場合は待機系に切り替え、オンライン処理を起動してサービスを続行します。

(ITパスポート 平成28年春 問75より)

フェールセーフ

フェールセーフは、機器などが故障が発生したり、誤った操作がされたとき、被害を最小限にとどめるように、システムを安全な状態に制御することです。

フェールソフト

シラ外

フェールソフトは、 障害が発生した際に、正常な部分だけを動作させ、全体に支障を来さないように制御することです。

(ITパスポート 平成21年春 問65より)

次のような、フェールソフトの例が試験に出ています。

クラスタ構成のシステムにおいて、あるサーバが動作しなくなった場合でも、他のサーバでアプリケーションを引き継いで機能を提供する。

(基本情報 平成23年秋午前 問17より)

専用回線に障害が発生した場合、すぐに公衆回線に切り替え、システムの処理能力が低下しても処理を続行する。

(基本情報 平成26年春午前 問15より)

データ収集システムでデータ転送処理に障害が発生した場合、データ入力処理だけを行い、障害復旧時にまとめて転送する。

(基本情報 平成26年春午前 問15より)

フォールトトレランス

フォールトトレランスは、故障などでシステムに障害が発生した際に、システムの処理を続行できるようにすることです。

(ITパスポート 平成27年春期 64より)

システム構成に冗長性をもたせ、部品が故障しでもその影響を最小限に抑えることによって、システム全体には影響を与えずに処理が続けられるようにします。

(基本情報 平成30年春午前 問13より)

冗長性:ここでは、「余裕のある状態」「二重化」などの意味です。

フールプルーフ

フールプルーフは、人聞がシステムの操作を誤らないように、または、誤っても故障や障害が発生しないように設計段階で対策する考え方です。

(ITパスポート 平成27年春 問64より)

次のような、フールプルーフの例が試験に出ています。

メニュー画面上の使用権限のない選択肢は、選択できないようにする。

(初級シスアド 平成21年春 問30より)

入力画面で数値を入力すべきところに誤って英字を入力したらエラーメッセージが表示され、再入力を求められた。

(ITパスポート 平成31年春 問90より)

電子メールでの返信が必要とされる受付システムの入力画面で、メールアドレスの入力フィールドを二つ設けて、同ーかどうかをチェックする。

(基本情報 平成23年秋午前 問17より)

問題をチェック! R5年 問93

コールドスタンバイ

Ver.5.0

コールドスタンバイは、予備機を準備しておき、障害発生時に運用担当者が予備機を立ち上げて本番機から予備機へ切り替える方式です。

(ITパスポート 平成26年春 問56より)

次のような覚え方があります。

コールド

→冷たい

→待機中に電源は入っていない

→障害発生時立ち上げ

ホットスタンバイ

Ver.5.0

ホットスタンバイは、予備機をいつでも動作可能な状態で待機させておき、障害発生時に直ちに切り替える方式です。

(ITパスポート 平成26年春 問56より)

次のような覚え方があります。

ホット

→暖かい

→待機中に電源が入っている

→いつでも動作可能な状態

問題をチェック! シス構 予想1

TCO

TCO (Total Cost of Ownership)

TCOは、システム導入から運用及び維持・管理までを含めた費用の総額です。

次のような、TCOの概念が重要視されるようになった理由が試験に出題されています。

システムの総コストにおいて、初期費用に比べて運用費の割合が増大した。

(ITパスポート 令和3年 問100より)

また、次のようなTCOに含まれる費用の例が出題されています。

・販売管理システムのソフトウエア保守費

・販売管理システムのハードウェア保守費

(ITパスポート 令和元年 問96より)

・運用に関わる消耗品費

・システム導入に関わる初期費用

・利用者教育に関わる費用

(ITパスポート 平成27年秋 問53より)

まとめ

これまで、テクノロジ系「システム構成要素」の最新の用語について、出題傾向、学習ポイント、重要な用語を解説しました。

【出題傾向】

「システム構成要素」から、3問程度(テクノロジ系45問中)出題されます。

平成6年過去問題(公開)では、2問でした。

【学習ポイント】

・システムの構成

→用語どうしの違い(対象、目的、長所、短所など)に着目して覚えましょう。

・システムの評価指標

→用語を対比して、一緒に覚えると効率がいいでしょう。

【重要用語】

シラバス5で、新しい用語がたくさん増えました。

過去問題が少ないので、用語の学習が大切です。

以上、テクノロジ系「システム構成要素」の重要な用語について解説しました。

コメント