ITパスポート試験(シラバス6.2) マネジメント系 システム開発技術 の出題傾向、学習ポイント、重要な用語を説明します。

「システム開発技術」出題傾向

「システム開発技術」から、3問程度(マネジメント系20問中)出題されます。

平成6年過去問題(公開)でも、3問でした。

Ver.○.○の表示について

用語が初めて掲載されたときの、シラバスのバージョンです。

Ver.4.0、Ver.5.0は、シラバスの比較的新しい用語です。

Ver.6.0と同じく要注意用語です。

表示がないのは、Ver.3以前からシラバスにある用語です。

システム開発技術

はじめに、システム開発の流れを覚えると、他の用語を覚えるのが楽になるよ。

開発プロセス

開発プロセスは、要件プロセスでの要件を新たに開発するシステムへの要件にブレークダウン(再定義)して、システム、ソフトウェアの設計を行い、設計に従ったプログラムの作成、テストを行うプロセスです。

システム開発のプロセス

システム開発のプロセスには、次のような基本的な流れがあります。

①システム要件定義・ソフトウェア要件定義

システム・ソフトウェアに要求される機能、性能などを明確にします。

②設計

要件定義で整理した内容を具体化し、どうやってシステムに組み込むかを明確にします。

③プログラミング(単体テストの実施までを含む)

設計に従って、プログラムを作成します。

作成した個々のプログラムに誤り(バグ)がないかを確認するために、単体テストを行います。

④統合・テスト

単体テスト済のプログラムを統合し、ソフトウェア・システムが要件どおりに動作するかどうかを確認します。

テストには計画、実施、評価のサイクルがあります。

⑤導入・受入れ

取得者(委託側)は、供給者(受託側)の支援を受けながら、意図した運用環境でシステムを使用し、システムが意図した用途を達成しているかを確認します。

取得者(委託側)による受入れテストで問題がなければ、システムの納入が行われます。

運用者、利用者及びその他の利害関係者への教育訓練が行われます。

⑥保守

システムの安定稼働、IT の進展や経営戦略の変化に対応するために、システム・ソフトウェアの修正、変更及び改善が行われます。

システム要件定義

システム要件定義は、新たに構築する業務、システムの仕様、及びシステム化の範囲と機能を明確にし、それらをシステム取得者側の利害関係者間で合意するプロセスです。

要件は、「必要な条件」という意味です。

次のような、システム要件定義の例が出題されています。

システム利用者のニーズの整理

ITパスポート平成21年秋 問19

システムに要求される機能、性能を明確にする。

ITパスポート平成29年秋 問55

システムの対象範囲を定義する。

ITパスポート平成25年春 問33

問題をチェック!

R3年 問46 R2年 問44 R元年 問45

ソフトウェア要件定義

ソフトウェアに要求される機能、性能などを明確にします。

次のような、ソフトウェア要件定義の例が出題されています。

ソフトウェアに必要な機能と応答時間を決定する。

(ITパスポート 平成25年秋 問40より)

機能要件

機能要件は、業務要件を実現するための機能を記述したものです。

(ITパスポート 平成28年春 問55より)

業務要件とは、利用者のニーズを考慮して、システム化対象業務の業務手順や関連する組織における責任、権限などを明確に限定したものです。

次のような、機能要件の例が試験に出題されています。

業務機能間のデータの流れ

(ITパスポート 平成30年春 問6より)

システムが取り扱う入出力データの種類

(ITパスポート 平成22年春 問18より)

非機能要件

非機能要件は、性能や保守のしやすさなどについて記述したものです。

(ITパスポート 平成28年春 問55より)

次のような非機能要件の例が試験に出ています。

照会機能の応答時間

(ITパスポート 令和3年 問46より)

システム監視のサイクル

(ITパスポート 平成30年春 問6より)

障害発生時の許容復旧時間

(ITパスポート 平成30年春 問6より)

ウォークスルー

シラ外

ウォークスルーは、設計上の誤りを早期に発見することを目的として、仕様書やソースコードといった成果物について、作成者を含めた複数人で、記述されたシステムやソフトウエアの振る舞いを机上でシミュレートして、問題点を発見する手法です。

(応用情報 令和4年秋午前 問46より)

共同レビュー

共同レビューは、システムの利用者と開発者の間で、システムの設計書の記載内容が利用者の要求を満たしていることを確認するために実施するものです。

品質特性

ソフトウェアの品質評価の基準である品質特性には、次のようなものがあります。

・機能性

仕様書のどおりに操作し、実行結果を出すことができること

・信頼性

仕様書どおりに動作し続けること。障害が起きたときすみやかに復旧ができること

・使用性

ユーザーが使いやすいこと

・効率性

メモリ、ディスクなどのリソース(資源)を有効に使い、早く、多くの情報を処理して結果を出せること

・保守性

完成したソフトウェアがどこまで修正しやすいかということ

・移植性

別の環境(ハードウェア、OSなど)に容易に移せること

問題をチェック! R6年 問50

ソフトウェア方式設計

ソフトウェア方式設計では、対象ソフトウェアの最上位レベルの構造、複数のソフトウェア聞のインタフェースに関する仕様などを決定します。

(ITパスポート 平成25年秋 問40より)

ソフトウエア詳細設計

ソフトウェア詳細設計では、コーディングを行う単位となる個々のプログラムの仕様を決定します。 (ITパスポート 平成25年秋 問40より)

コーディング

コーディングは、プログラミング言語を使ってソースコード(プログラムの文字列)を作成することです。

デバッグ

デバッグは、ソフトウェアの欠陥 (バグ)を発見し、取り除き、仕様通りに動作させる作業です。

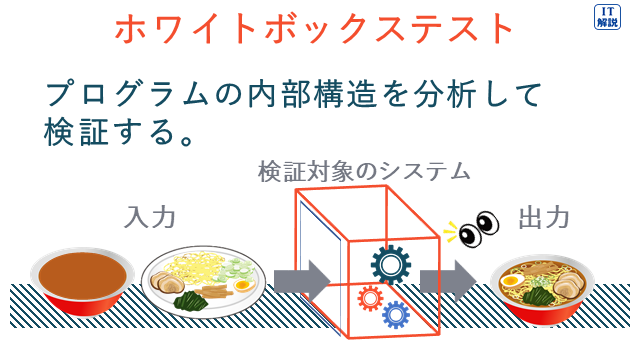

ホワイトボックステスト

ホワイトボックステストは、内部構造に基づいてテストデータを作成します。

(基本情報 平成23年特別 午前問49より)

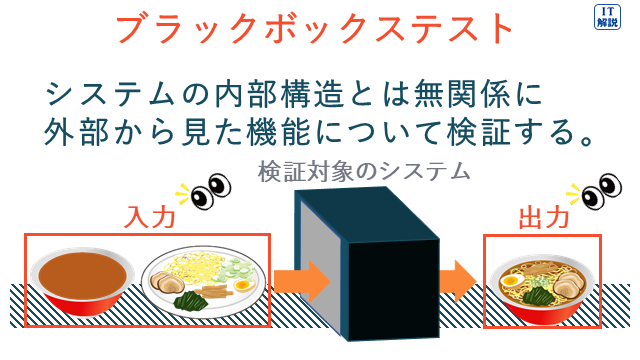

ブラックボックステスト

ブラックボックステストは、入力と出力だけに着目して様々な入力に対して仕様書どおりの出力が得られるかどうかを確認していく、システムの内部構造とは無関係に外部から見た機能について検証するテスト方法です。

(ITパスポート 平成21年春 問42より)

問題をチェック! R4年 問45

単体テスト

単体テストは、個々のプログラムに誤りがなく、期待したとおりの動作をするか確認するテストです。

R元年 問47(計算問題)

統合テスト(結合テスト)

結合テストとも言われます。

統合テストは、単体テスト済のプログラムを統合し、ソフトウェア・システムが要件どおりに動作するかどうかを確認するテストです。

結合テストでは、プログラム間のインタフェースが整合していることを確認します。

(ITパスポート 平成22年春 問34より)

問題をチェック! R5年 問42

回帰テスト(リグレッションテスト)

回帰テストは、プログラムを修正したことによって、想定外の影響が出ていないかどうかを確認するためのテストです。

(応用情報 平成26年秋 午前問48より)

システムテスト

システムテストは、開発者が、システム全体の機能と性能を検証するテストです。

(ITパスポート 平成23年特別 問54より)

次のようなシステムテストで実施する作業が、試験に出ています。

ソフトウェアの機能的なテストだけでなく、性能などの非機能要件もテストする。

(ITパスポート 平成25年秋 問35より)

利用者が実際に運用することで、業務の運用が要件どおり実施できることを検証する。

(ITパスポート 平成28年春 問43より)

端末から行う照会処理の応答時間を検証する。

(ITパスポート 平成23年秋 問44より)

問題をチェック! R5年 問42

ソフトウェア導入

ソフトウェア導入は、ソフトウェア、データベースなどを契約で指定されたとおりに初期設定し、実行環境を整備する作業を指します。

(ITパスポート 平成25年秋 問48より)

ソフトウェア導入に当たっては、実施者、責任者などの実施体制を明確にしておく必要があります。

(ITパスポート 平成28年秋 問36より)

問題をチェック! R5年 問43

受入れテスト

受入れテストは、取得者(委託側)が、供給者(受託側)の支援を受けながら、意図した運用環境でシステムを使用し、システムが意図した用途を達成しているかを確認するテストです。

受入れテストは、発注したソフトウェアが要求事項を満たしていることをユーザが自ら確認する点がポイントです。

(ITパスポート 平成30年春 問46より)

問題をチェック! R2年 問36

保守プロセス

保守プロセスは、障害への対応、性能の改善などを行うために、納入後のシステムやソフトウエアを修正すること、又は変更された環境に適合させるプロセスです。

ソフトウェア保守

ソフトウェア保守は、システムが稼働してからの活動です。

ソフトウェア保守は、システムの安定稼働、情報技術の進展や経営戦略の変化に対応するためにプログラムの修正や変更を行うことです。

(ITパスポート 平成24年春 問34より)

次のようなソフトウェア保守の活動例が試験に出題されています。

稼働後にプログラム仕様書を分かりやすくするための改善

(ITパスポート 平成31年春 問54より)

本番システムで稼働しているソフトウェアに不具合が報告されたので、プログラムを修正した。

(ITパスポート 平成30年秋 問37より)

本番稼働中のシステムに対して、法律改正に適合させるためにプログラムを修正する。

(ITパスポート 平成29年秋 問39より)

本番業務で発生したシステム障害に対応するためのプログラム修正

(ITパスポート 平成29年春 問40より)

新しいウイルス定義ファイルの発行による最新版への更新

(ITパスポート平成27年秋 問42より)

稼働後のシステムの障害を解決するために、プログラムを修正する。

(ITパスポート 平成26年春 問36より)

障害を引き起こす可能性のあるプログラムを見つけ、あらかじめ修正する。

(ITパスポート 平成21年秋 問38より)

工数

工数は、ある作業(プロジェクト)を完了させるために要する作業量を示します。

【工数】=【人数】×【期間】

次のように使います。

〇ある作業を完了するために4人で2ヶ月かかる場合

工数 4人 × 2ヶ月 = 8人月(にんげつ)

〇ある作業を完了するために2名で1日かかる場合

工数 2人×1日=2人日(にんにち)

また、作業量(工数)がわかっている時、必要な人数や期間を求めることが出来ます。

〇工数8人月の作業を1か月で作業を終えるとき

必要な人数 8人月÷1月=8人

〇工数8人月のプロジェクトを2人で作業するとき

必要な期間 8人月÷2人=4か月

積み上げ法

シラ外

積み上げ法とは、プロジェクトで必要となる作業を洗い出し、その作業ごとの工数(必要な人数と期間)を算出して足し上げる方法です。

問題をチェック! R6年 問49

ファンクションポイント法

ファンクションポイント(FP:Function Point)法

ファンクションポイント法は、システムで処理される入力画面や出力帳票、使用ファイル数などを基に、機能の数を測ることでシステムの規模を見積もる方法です。

問題をチェック! R6年 問49

類推見積法

類推見積法は、従来開発した類似システムをベースに相違点を洗い出して、システム開発工数を見積もる方法です。

(ITパスポート 平成29年春 問37より)

他の見積り方法より見積りに要する費用は少ないが、正確さでは劣ります。

(ITパスポート 平成28年春 問46より)

問題をチェック! R6年 問49

まとめ

これまで、マネジメント系「システム開発技術」について、出題傾向、学習ポイント、最新の重要な用語について解説しました。

【出題傾向】

「システム開発技術」から、3問程度(マネジメント系20問中)出題されます。

平成6年過去問題(公開)でも、3問でした。

【学習ポイント】

・システム開発技術

→はじめに、システム開発の流れを覚えましょう。

【重要用語】

用語に関する過去問題が比較的多くあります。

用語のポイントを覚えたら、問題演習に力を入れましょう。

以上、マネジメント系「システム開発技術」について解説しました。

コメント