ITパスポート試験(シラバス6.4) テクノロジ系 コンピュータ構成要素 の出題傾向、学習ポイント、重要な用語を説明します。

「コンピュータ構成要素」の出題傾向

3 問程度/テクノロジ系45問

*令和元年~令和7年過去問題(公開)による

一定の割合で、シラバスの新出用語とシラバスにない用語が出題される傾向があります。

シラバスに掲載されて間もない用語(Ver.4.0以降の新出用語)に、初めて掲載されたときのシラバスのバージョン(Ver.4.0等)を表示しました。

プロセッサ

プロセッサ

プロセッサとは、コンピューターの頭脳に当たる部分(装置、部品)のことです。

プログラムの命令を実行し、データの処理や演算、制御を行います。

一般に、CPUと同じ意味で使われますが、厳密には、CPUはプロセッサの1つの種類です。

CPU

CPU(Central Processing Unit)

Central (中央)

Processing (処理)

Unit(装置)

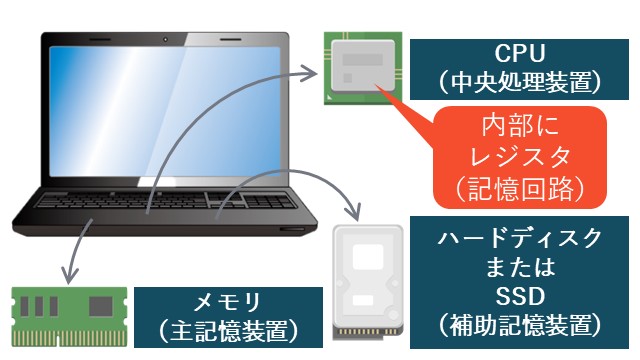

CPUは、パソコンの脳のような役割をします。

主記憶装置から順番にプログラムを取り出し、その命令を解読し、各装置の働きを制御します。

また、記憶装置に入っているデータの四則演算や論理演算あるいは判断処理などを行います。

CPUの性能

CPUの性能は、さまざまな要素で変わります。

・CPUのビット数

ビット数の多いほど、一度に処理する情報量が大きい。

・CPU内のキャッシュメモリの容量

容量が大きいほど、CPUの処理速度が向上する。

・クロック周波数

同じ構造の場合、周波数が高いほど処理速度が向上する。

・CPUコアの数

コア数が多いほど、同時に実行する処理の数が多い。

問題をチェック! R4年 問81

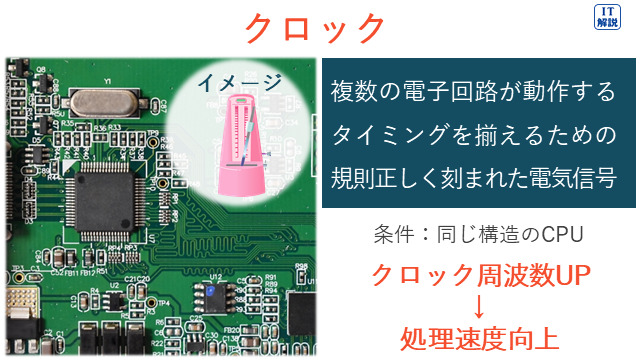

クロック

クロックは、複数の電子回路が動作するタイミングを揃えるための規則正しく刻まれた電気信号です。

音楽で使うメトロノームと同じ役割をします。

CPUのクロックは、命令実行のタイミングを調整します。

(ITパスポート 令和3年 問90より)

問題をチェック! R3年 問90

クロック周波数

同じ構造のCPUにおいて、クロック周波数を上げると処理速度が向上します。

(ITパスポート 平成29年秋 問75より)

同一種類のCPUであれば、クロック周波数を上げるほどCPU発熱量も増加するので、放熱処置が重要となります。

(ITパスポート 平成27年秋 問63より)

CPUのクロック周波数と、主記憶を接続するシステムバスのクロック周波数は同一でなくてもいいです。

(基本情報 平成28年春午前 問9より)

レジスタ

シラ外

レジスタは、CPU内部にある高速小容量の記憶回路であり、演算や制御に関わるデータを一時的に記憶するのに用いられるものです。

問題をチェック! R3年 問64

マルチコアプロセッサ

マルチコアプロセッサとは、一つの CPU内に演算などを行う処理回路(コア)を複数個もち、それぞれが同時に別の処理を実行することによって処理能力の向上を図ったプロセッサのことです。

(ITパスポート 平成25年秋 問66より)

GPU

GPU(Graphics Processing Unit)

Graphics(グラフィックス、画像)

Processing(処理)

Unit(装置)

GPUは、三次元グラフィックスの画像処理などを CPUに代わって高速に実行する演算装置です。

(ITパスポート 平成28年秋 問58より)

次のような、GPUの利用例が試験に出題されています。

PCやスマー卜フォンなどの表示画面の画像処理用のチップとして用いられているほか、AIにおける膨大な計算処理にも利用されている。

(ITパスポート 令和2年 問65より)

GPGPU

Ver.6.3

GPGPU(General-purpose computing on graphics processing units)

General-purpose (汎用、多目的の)

computing (コンピューティング、計算)

on

graphics processing units(GPU)

GPUは、三次元グラフィックスの画像処理のように、多数のデータを並列に繰り返し計算するのが得意な構造をしています。

GPGPUは、このGPUの画像処理を高速に実行する機能を、画像や映像に関する処理以外の計算用途に流用する仕組みです。

問題をチェック! コン構 予想5

メモリ

DRAM

DRAM(Dynamic Random Access Memory:ディーラム)

Dynamic(動的→リフレッシュ必要)

Random(無作為の)

Access(アクセスする、読み書きする)

Memory(メモリ)

DRAMは、データを保持するために、一定時間ごとに再書込みを行う(リフレッシュ)必要があり、主に主記憶に使われます。

電源供給が途絶えると記憶内容が消える揮発性メモリです。

DDR SDRAM

DDR SDRAM(ディーディーアール エスディーラム )

Double(2倍)

Data(データ)

Rate(億度)

Synchronous(同期した)

Dynamic(動的)

Random(ランダム)

Access (アクセス)

Memory(メモリ)

DDR SDRAMは、DRAMの規格の1つで、パソコンやサーバの主記憶に利用される半導体メモリです。

クロック信号の立ち上がりと立ち下がりの両方に同期して、データを読み出します。

改良が加えられ、DDR SDRAMには、次のような種類があります。

| 世代 | 規格 | データ転送効率 | メモリ容量 | 消費電力 |

| Ver.6.3 第5世代 | DDR5 | 高速 | 大容量 | 省電力 |

| Ver.6.0 第4世代 | DDR4 | |||

| Ver.6.0 第3世代 | DDR3 |

DIMM

Ver.6.0

DIMM(Dual Inline Memory Module:ディム)

Dual(2)

Inline(列の)

Memory(メモリ)

Module(モジュール、丸ごと交換できる部品の集まり)

DIMMは、DDR SDRAMなどを搭載した、コンピュータの主記憶装置として利用される部品です。

金属の端子がモジュールの裏と表に別々に有って、2列になっています。

ディスクトップPCなどに使われます。

SO-DIMM

Ver.6.0

SO-DIMM(small outline dual in-line memory module:エスオーディム)

Small(小さい)

Outline (外形)

DIMM

SO-DIMMは、DIMMよりも基板のサイズが小さく、ノートPCなどに使われます。

SRAM

SRAM(Static Random Access Memory:エスラム)

Static(静的→リフレッシュが必要ない)

Random(無作為の)

Access(アクセスする、読み書きする)

Memory(メモリ)

SRAMは、DRAMに比べて高価ですが、高速で読み書きできるので、CPUと主記憶聞に使われるキャッシュメモリに利用されます。

電源供給が途絶えると記憶内容が消える揮発性メモリです。

問題をチェック! R2年 問79

ROM

ROM(Read Only Memory:ロム)

Read(読む)

Only(だけ)

Memory(メモリ)

ROMは、随時に情報を書き込むことができないメモリです。

電源を切っても記憶情報が残っている不揮発性メモリです。

フラッシュメモリ

フラッシュメモリは、随時に読み書き可能なメモリです。

電源を切っても記憶情報が残っている不揮発性メモリです。

USBメモリ、SDカード、SSDなどに使われています。

HDD

HDD(Hard Disk Drive)

Hard(固い)

Disk(円盤)

Drive(駆動装置)

HDDは、磁性体を塗布したディスク(円盤)を高速で回転させ、アームの先端部にある磁気ヘッドによって読み書きする装置で、大容量の補助記憶装置として利用されます。

SSD

SSD(Solid State Drive)

Solid State(固体の状態→半導体)

Drive(駆動装置)

SSDは、記録媒体が半導体でできており物理的な駆動機構をもたないので、 HDDと比較して低消費電力で耐衝撃性も高いです。

(ITパスポート 令和4年 問84より)

HDDと同じく補助記憶装置の1つです。

問題をチェック! R4年 問84

DVD

DVD(Digital Versatile Disc)

Digital(デジタル)

Versatile(多用途)

Disc(ディスク、円盤)

| DVD-R | 一度だけ書き込みができる。 書き込んだ情報は削除できない。 |

| DVD-RW | 繰り返し書き込みができる(約1000回程度)。 書き換えも削除もできる。 |

| DVD-RAM | 繰り返し書き込みができる(約10万回程度)。 書き換えも削除もできる。 |

| DVD-ROM | 読み込みだけできる。 書き込みはできない。 |

DVDは、レーザー光を使ってデータの読み出しや書き込みを行う光ディスクの一つです。

問題をチェック! R5年 問88

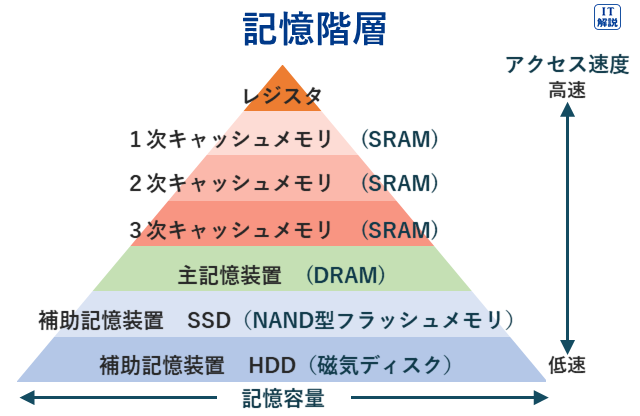

記憶階層

記憶階層とは、記憶装置をあたかも高速で大容量の記憶装置であるかのように機能させるための、高速で小容量の記憶装置と、低速で大容量の記憶装置の組み合わせを指します。

記憶装置は、アクセス速度が速く大容量であることが求められます。

しかし、記憶装置は、アクセス速度が速いほど容量が小さく高価であり、逆に、容量が大きく安価なものほどアクセス速度が遅くなります。

そこで、図のような階層的な記憶装置の組み合わせが考えられました。

問題をチェック! R元年 問60

キャッシュメモリ

キャッシュメモリは、CPUコアと主記憶の間にあって、データを高速に読み書きするためのメモリです。

(ITパスポート 平成22年春 問66より)

主記憶とのアクセス時間を見かけ上短縮することによって、 CPUの処理効率を高めることができます。

(ITパスポート 平成21年春 問69より)

CPUがデータを読み出すとき、まず1次キャッシュメモリにアクセスし、データが無い場合は2次キャッシュメモリにアクセスします。

(ITパスポート 平成30年秋 問65より)

入出力デバイス

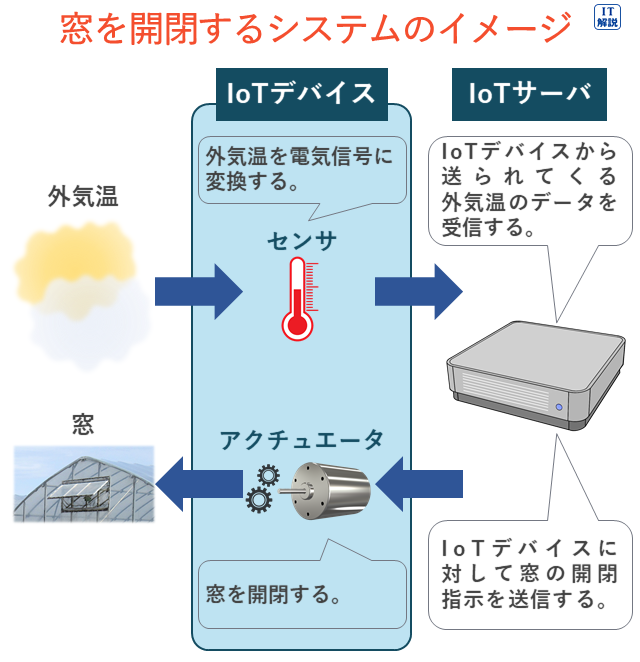

センサ、アクチュエータ、Iotデバイス、Iotサーバ、Iotゲートウェイのつながりに注目!

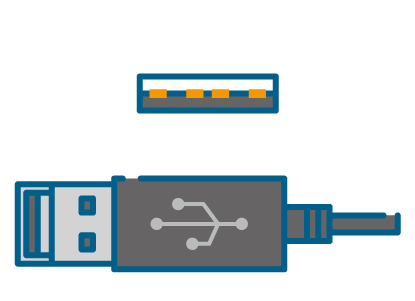

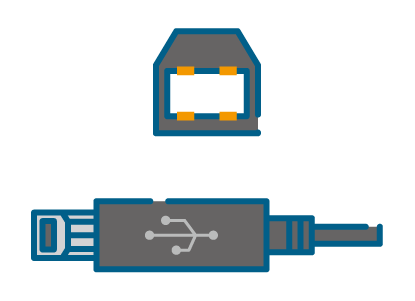

USB

USB(Universal Serial Bus)

Universal(ユニバーサル、一般的な)

Serial(シリアル、直列)

Bus(バス、データ伝送路)

USBは、キーボードのような入力装置、プリンタなどの出力装置、USBメモリなどさまざまな周辺機器を接続することができる外部ポートの規格です。

コンピュータの電源を入れたまま機器を抜き差しできる「ホットプラグ」、周辺機器をつなぐと自動的に設定(ドライバの自動インストール)される「プラグアンドプレイ」に対応しているのも大きな特徴です。

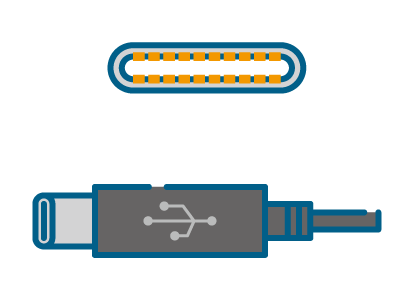

コネクタの主な形状には、次の種類があります。

| コネクタの形状 | 外観 | 説明 |

| Ver.6.3 Type-A |  | パソコンに接続する代表的なコネクタ。 |

| Ver.6.3 Type-B |  | プリンタやスキャナーなどの周辺機器に接続するコネクタ |

| Ver.6.3 Type-C |  | スマートフォンやタブレット端末などに接続するコネクタ |

問題をチェック! コン構 予想6

HDMI

HDMI(High-Definition Multimedia Interface)

High-(高い)

Definition(鮮明度)

Multimedia(マルチメディア)

Interface(インタフェース)

HDMIは、映像、音声及び制御信号を1本のケーブルで入出力するAV機器向けのインタフェースです。

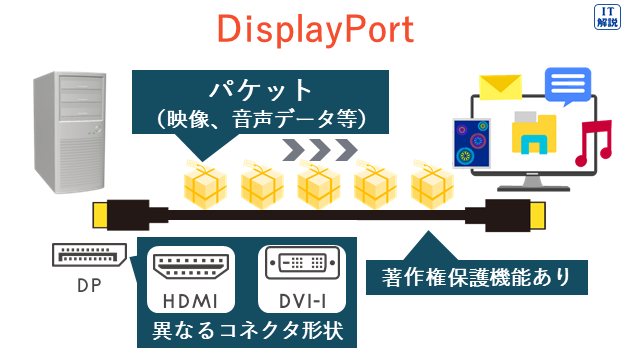

DisplayPort

Ver.5.0

DisplayPort(ディスプレイポート)

DisplayPortは、コンピュータとディスプレイを接続する規格です。映像と音声をパケット化して、シリアル伝送できます。

(応用情報 令和元年秋午前 問11より)

問題をチェック! コン構 予想1

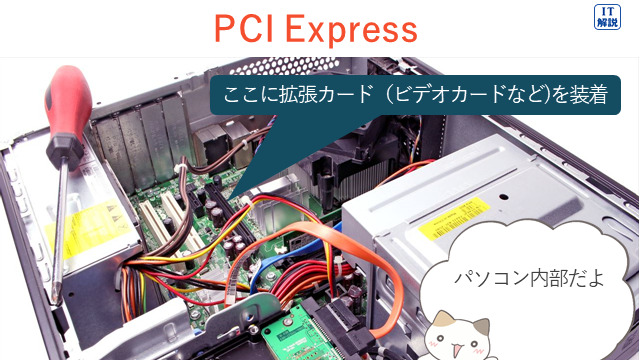

PCI Express

シラ外

PCI Express(ピーシーアイエクスプレス)

Peripheral(周辺)

Component(部品、機器)

Interconnect-(相互接続)

Express(急行)

PCI Expressは、パソコンなどに拡張カード(ビデオカードなど)を装着し、CPUやメモリ(RAM)など他の装置と通信するための接続規格です。

IoTデバイス

Ver.4.0

IoT(Internet of Things)

Internet(インターネット)

of(の)

Things(モノ)

IoTデバイスは、IPアドレスを持ちインターネットに接続が可能な機器およびセンサーネットワークの末端として使われる端末等を指します。

Bluetooth

Bluetooth(ブルートゥース)

Bluetoothは、モバイル端末や家電などで用いられる近距離の無線通信技術です。

次のような利用例があります。

- PCにマウス・キーボードをワイヤレスで接続

- スマートフォンにワイヤレスイヤホン・スピーカーを接続

IrDA

Infrared(赤外線)

Data(データ)

Association(協会)

IrDAは、赤外線を用いるデータ転送の規格です。

かつては、携帯電話同士でアドレス帳などのデータ交換などに使われていました。

NFC

NFC(Near Field Communication)

Near(近い)

Field(範囲)

Communication(通信)

NFCは、10cm程度の近距離での通信を行うものであり、ICカードやICタグのデータの読み書きに利用されています。

(ITパスポート 平成30年秋 問66より)

なお、NFCはRFID(Radio Frequency Identification)に属する技術の一種です。

センサ

Ver.4.0

センサで、モノの状態(温度、受けている圧力、におい、湿度、水分量など)を知ることができます。

次のようなセンサの利用例が出題されました。

飲み薬の容器にセンサを埋め込むことによって、薬局がインターネット経由で服用履歴を管理し、服薬指導に役立てることができる。

(ITパスポート 令和元年 問3より)

ベッドに人感センサを設置し、一定期間センサに反応がない場合に通知を行う。

(ITパスポート 令和2年 問14より)

問題をチェック! R4年 問97

GPS

シラ外

GPS(Global Positioning System:全地球測位システム)

Global(グローバル、全地球)

Positioning(ポジショニング、位置決め)

System(システム)

GPSは、三つ以上の人工衛星が発信している電波を受信して、電波の発信時刻と受信時刻の差などから端末の位置情報を得ます。

問題をチェック! R2年 問91

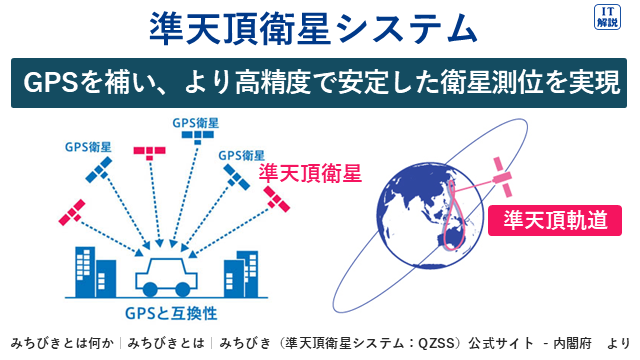

準天頂衛星システム

シラ外

準天頂衛星システムとは、準天頂軌道の衛星が主体となって構成されている、衛星からの電波によって位置情報を計算する日本のシステムです。GPSを補い、より高精度で安定した衛星測位サービスを実現します。

問題をチェック! R6年 問99

光学センサ

Ver.5.0

光学センサは、光の強弱を検知して電気信号に変換するセンサです。

カメラの露出計、外灯、自動販売機など、身近なところで多数利用されています。

赤外線センサ

Ver.5.0

赤外線センサは、赤外線を電気信号に変換して、必要な情報を取り出します。

TV等のリモコン、自動ドアなどで利用されています。

磁気センサ

Ver.5.0

磁気センサは、磁場(磁界)の大きさ・方向を測定するセンサです。

ハードディスク装置等の磁気ヘッド、冷蔵庫などのモノの開閉に検出に利用されています。

加速度センサ

Ver.5.0

加速度センサは、加速度を検知するセンサです。

モノの振動や傾きを測定することができる。

加速度とは、単位時間あたりの速度の変化です。

携帯電話の方向の検出や歩数の検出、自動車のエアバックなどに利用されています。

ジャイロセンサ

Ver.5.0

ジャイロセンサは、物体の回転や向きの変化を角速度(単位時間あたりの角度の変化)として検出し、電気信号を出力します。

ジャイロセンサは、ドローン、マルチコプタなどの無人航空機に搭載され、機体を常に水平に保つ姿勢制御などに利用されています。

(応用情報 平成29年秋午前 問71より)

超音波センサ

Ver.5.0

超音波センサは、超音波を出し、物体に当たって跳ね返ってくるまでの時間を計測して対象までの距離を測るセンサです。

ロボットなどに利用されています。

温度センサ

Ver.5.0

温度センサは、温度を計測するためのセンサです。

エアコン、炊飯器、デジタル温度計、自動車のエンジンなどに利用されています。

問題をチェック! コン構 予想3

湿度センサ

Ver.5.0

湿度センサは、水蒸気を検知および測定するセンサです。

冷蔵庫(庫外/野菜室湿度管理)、エアコン(室内湿度管理)、植物工場用空調設備などで利用されています。

圧力センサ

Ver.5.0

圧力センサは、圧力を検出するセンサです。

電子血圧計、気圧計(気象予 報計)、電子体重計などで利用されています。

煙センサ

Ver.6.0

煙センサは、煙を感知して電気信号を出力します。

アクチュエータ

Ver.4.0

アクチュエータは、コンピュータが出力した電気信号を力学的な運動に変えます。

(基本情報 平成29年秋午前 問21より)

次のようなアクチュエータの動作例が試験に出題されました。

IoTサーバからの指示でIoTデバイスに搭載されたモータが窓を開閉する。

(ITパスポート 令和2年 問99より)

問題をチェック!

R4年 問97 R3年 問72 R2年 問99

DCモータ

Ver.6.0

Direct(まっすぐな)

Current(電流)

DC モータは、直流電力を利用して回転運動を作り出します。

油圧シリンダ

Ver.6.0

油圧シリンダは、作動油の持つ流体動力(圧力×流量)を利用して,直線運動を作り出します。

小型であっても大きな動力を得ることができます。

空気圧シリンダ

Ver.6.0

空気圧シリンダは、圧縮空気により直線運動を行う機械部品です。

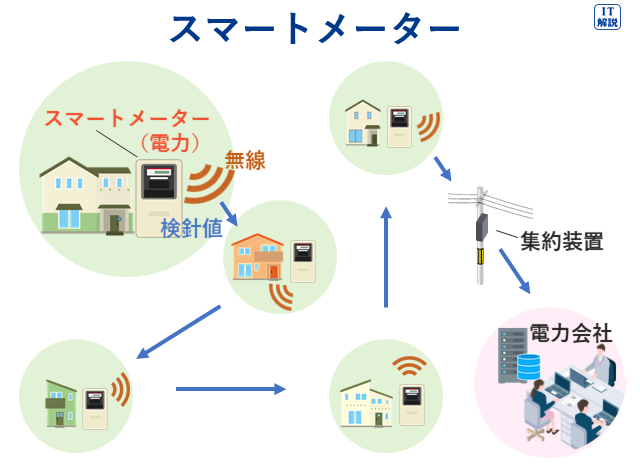

スマートメーター

シラ外

スマートメーターは、各家庭やオフィスの電気、ガス、水道の使用量を計測し、通信機能を使ってそのデータ(積算値)を供給者のサーバーに送信するメーターです。

問題をチェック! R5年 問98

デバイスドライバ

デバイスドライバは、PCに接続された周辺装置と、OSやアプリケーションソフトとを仲介して、周辺装置を制御・操作するソフトウェアです。

(ITパスポート 平成28年春 問81より)

HDDを初期化してOSを再インストールした場合、OSとは別にインストールしていたデバイスドライバは再インストールする必要があります。

(ITパスポート 令和元年 問58より)

問題をチェック! R元年 問58

まとめ

【学習ポイント】

・プロセッサ

→CPUの性能に注意!

・メモリ

→メモリの種類と特徴を覚えましょう。

・入出力デバイス

→各デバイスの役割と、センサ、アクチュエータ、Iotデバイス、Iotサーバ、Iotゲートウェイのつながりを覚えましょう。

【重要用語】

過去問題だけにかたよらず、用語集を使って用語を覚えることが大切です。

コメント