過去問題を解く量と正答率にこだわっていませんか?

資格試験の勉強では、過去問題を一生懸命解くことが一般的です。

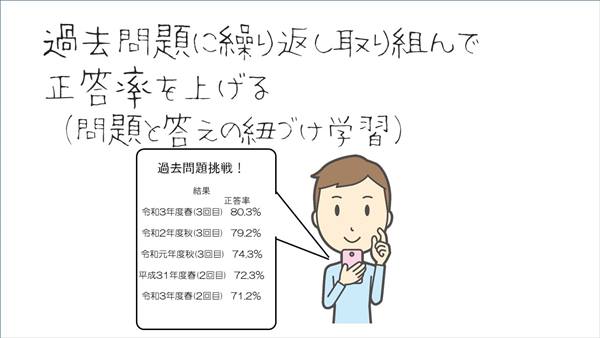

多くの人が、下の図のような学習をしています。

目標

①できるだけ多くの過去問題を解く

②過去問の正答率を上げる

あなたも、同じやり方をしていませんか?

でも、ITパスポート試験の場合、もっと効率のよい方法があります。

過去問題をたくさん解くだけでは効率が悪い!

過去問題(公開)を分析すると、出題傾向をつかむことができます。

令和3年過去問題(公開)を調べたところ、過去10回の過去問題(公開)と同じような問題が44問ありました。

確かに、過去問題を多く解くと、用語を覚えたり、問題を解くコツをつかむことができます。

でも、1000問(過去問題10回分)演習して、試験に出そうなのが44問では効率が悪すぎます。

そもそも、1000問も問題演習する時間を作れません。

過去問題を解く目安は、過去5~6回分程度

では、過去問題を解くのは、どれくらいがいいのでしょうか?

先に話した過去問題(公開)に似た問題44問について調べると、その内訳は次のとおりでした。

過去問題(公開)10回分の問題に似た44問の内訳

令和2年秋公開問題に似た問題 10問

令和元年秋公開問題に似た問題 7問

平成31年春公開問題に似た問題 6問

平成30年秋公開問題に似た問題 3問

平成30年春公開問題に似た問題 5問

平成29年秋公開問題に似た問題 4問

ここまでの小計 35問

以降 減少傾向

過去問題(公開)10回分の問題に似た44問のうちの、35問(8割)が過去6回の問題でした。

つまり、演習する問題を過去10回分から5~6回分に減らしても、似た問題の数はあまり減りません。

令和2年秋、令和元年秋について調べても、同じ傾向でした。

これらの結果から、過去5~6回分の公開問題(過去問題)を解くのが、最も効率がいいでしょう。

過去問題を解く目安は、過去5~6回分程度

過去問題演習は、量より質です。

ここまで、過去問題演習の対象とする問題についてお話しましたが、問題の特徴を意識して演習することで、さらに、効率よく「問題を解くこつ」をつかむことができます。

次の記事では、少ない問題で成果を上げる問題演習の方法、問題の解き方を説明しました。

勉強には、過去問題をたくさん解く方法の他にも、いろんな方法があります。

少し、見てみませんか?

以上、過去問題(公開)を何回分解くのが効率がいいかお話ししました。

コメント