令和元年 問5

材料調達から商品販売までの流れを一括管理して、供給の最適化を目指すシステムはどれか。

正解の理由(令和元年 問5)

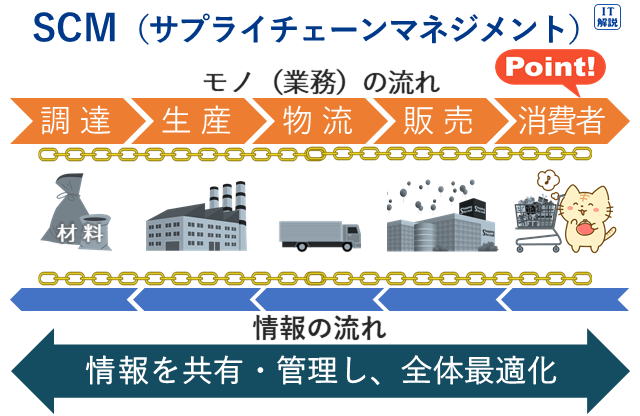

SCM(Supply Chain Management)は、調達、生産、流通を経て消費者に至るまでの一連の業務を、取引先を含めて全体最適の視点から見直し,納期短縮や在庫削減を図るものです。

(ITパスポート 令和2年 問15より)

エ 「材料調達から商品販売までの流れを一括管理して、供給の最適化を目指すシステム」とあるので、SCMが適切です。

よって、正解は エ です。

不正解の理由(令和元年 問5)

ア ASP(Application Service Provider)は、サーバ上のアプリケーションソフトウェアを、インターネット経由でユーザに提供する事業者、又はそのサービス形態です。

(ITパスポート 平成22年春 問13より)

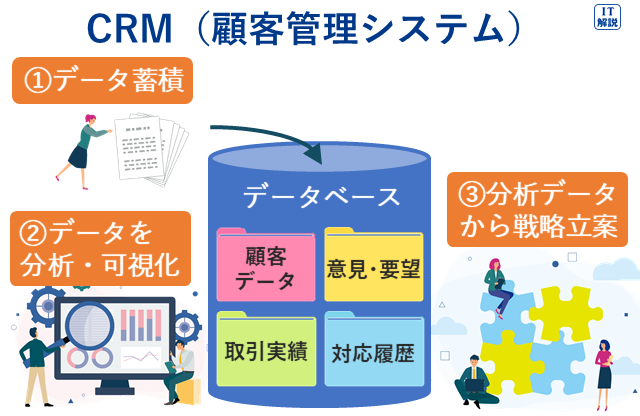

イ CRM(Customer Relationship Management)は、顧客データの分析を基に顧客を識別し,コールセンタやインターネットなどのチャネルを用いて顧客との関係を深める手法です。

(ITパスポート 令和2年秋 問18より)

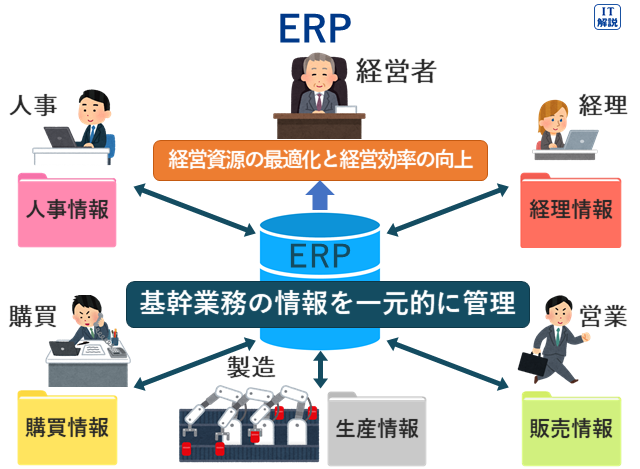

ウ ERP(Enterprise Resources Planning)は、購買、生産、販売、経理、人事などの企業の基幹業務の全体を把握し、関連情報を一元的に管理することによって、企業全体の経営資源の最適化と経営効率の向上を図ることを指します。

(ITパスポート 平成31年春 問3より)

令和元年 問7

事業環境の分析などに用いられる3C分析の説明として、適切なものはどれか。

正解の理由(令和元年 問7)

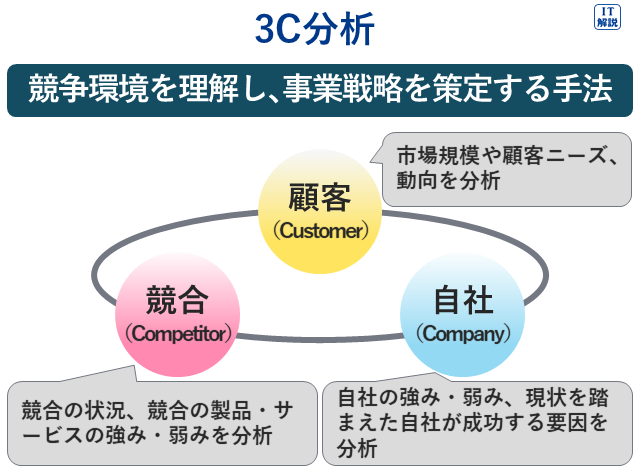

3C分析とは、経営に影響を及ぼす3つの要素(顧客、競合、自社)を分析することで、競争環境を理解して自社が成功する要因を見つけ出す、事業戦略を策定するための手法です。

ア 「客(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)」とあるので、3C分析の説明です。

よって、正解は ア です。

不正解の理由(令和元年 問7)

イ 「最新購買日(Recency)、購買頻度(Frequency)、購買金額(Monetary)」とあるので、RFM分析の説明です。

RFM分析とは、「最終購入日(R:Recency)」、「購入頻度(F:Frequency)」、「購入金額(M:Monetary)」という3つの指標を用いて顧客をグループ化する分析手法です。

顧客の性質にあわせて、効率的なマーケティング施策を実践するために実施します。

ウ 「時代、年齢、世代」とあるので、コーホート分析の説明です。

コーホート分析は、「同じ時期に似たような経験をしている人々のグループ」について、行動や意識の変化、消費動向などを分析する手法を指します。

コーホート(Cohort)とは、「同じ時期に似たような経験をしている人々のグループ」を指します。

エ 「高い順に三つのグループに分類して」とあるので、ABC分析の説明です。

ABC分析は、全体に占める度数の割合が大きい項目をA、中程度の項目をB、少ない項目はCと分類して、全体に占める割合の大きさごとに分析を行っていく分析手法です。

この分析は企業戦略における商品開発や商品購入層の分布分析、製品の不良品発生率の管理などにも活用されています。

(総務省統計局ホームページより)

令和元年 問10

企業のアライアンス戦略のうち、ジョイントベンチャの説明として、適切なものはどれか。

正解の理由(令和元年 問10)

アライアンスは、自社が保有していない技術やノウハウを、他社から補完するための企業間での事業の連携、提携や協調行動です。

(ITパスポート 令和4年 問26、ITパスポート 平成23年特別 問13より)

ジョイントベンチャとは、複数の企業が共同で出資し、新しい会社を立ち上げて事業を行うことを指します。

経営資産(人材・販路・技術・設備・ノウハウなど)の不足部分を補い合うことで、単独の場合よりも早く高い成果を出すことが期待できます。

また、単独より、低コスト、低リスクで事業を立ち上げることができます。

ア 「共同出資して経営する企業」とあるので、ジョイントベンチャの説明です。

よって、正解は ア です。

不正解の理由(令和元年 問10)

イ 「相互に出資や株式の持合などの協力関係」とあるので、株式の持ち合いの説明です。

ウ 「企業の合併や買収」とあるので、M&Aの説明です。

M&A(Mergers and Acquisitions)は、新規分野への進出や、事業の拡大、再編などのために、企業の合併や買収によって相手企業の支配権を取得し、他社の経営資源を活用することです。

(応用情報 平成23年秋午前 問66、ITパスポート 令和元年秋 問10 より)

Mergersには「合併」、 Acquisitionsには「買収」の意味があります。

エ 「権利の使用を認める」とあるので、ライセンス契約の説明です。

令和元年 問11

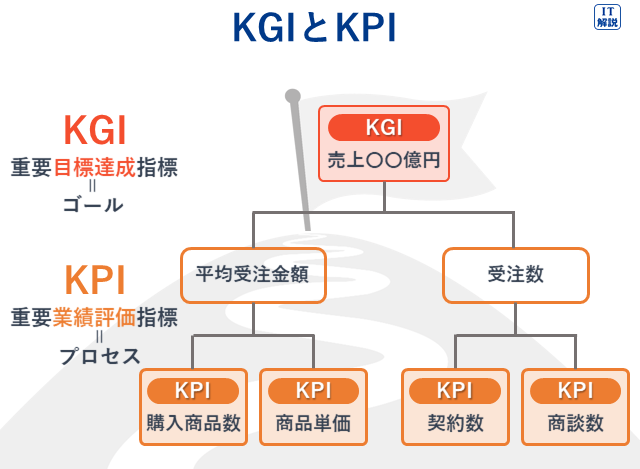

情報システム戦略において定義した目標の達成状況を測定するために、重要な業績評価の指標を示す用語はどれか。

正解の理由(令和元年 問11)

KPI(Key Performance Indicators:重要業績評価指標)は、企業目標の達成に向けて行われる活動の実行状況を計るために設定する、重要な指標です。

(ITパスポート 平成27年春 問5より)

問題に「定義した目標の達成状況を測定するために、重要な業績評価の指標を示す用語」とあるので、KPIが適切です。

よって、正解は ウ です。

不正解の理由(令和元年 問11)

ア BPO(Business Process Outsourcing: ビジネスプロセスアウトソーシング)は、自社の管理部門やコールセンタなど特定部門の業務プロセス全般を、業務システムの運用などと一体として外部の専門業者に委託することです。

(基本情報 平成30年秋午前 問62より)

イ CSR(Corporate Social Responsibility)は、企業活動において経済的成長だけでなく、環境や社会からの要請に対し、責任を果たすことが、企業価値の向上につながるという考え方です。

(ITパスポート 平成22年秋 問22より)

エ ROA(Return On Assets)は、総資産利益率のことです。会社の総資産を使って、どれくらい利益を上げられたかを示す数値です。

似ている用語にROE(Return On Equity:自己資本比率)があります。要注意です。

令和元年 問15

自社の商品やサービスの情報を主体的に収集する見込み客の獲得を目的に、企業がSNSやプ口グ、検索エンジンなどを利用して商品やサービスに関連する情報を発信する。このようにして獲得した見込み客を、最終的に顧客に転換させることを目標とするマーケティング手法として、最も適切なものはどれか。

正解の理由(令和元年 問15)

インバウンドマーケティングは、相手を惹(ひ)きつけるビジネス手法です。

情報を主体的に収集する潜在的な顧客に向けて、SNSやブ口グ、検索エンジンなどを利用して商品やサービスに関連する情報を発信し、潜在的顧客が情報を吟味した上で商品やサービスを購入することを目標にしたマーケティング手法です。

イ 「企業がSNSやプ口グ、検索エンジンなどを利用して商品やサービスに関連する情報を発信する。」とあるので、インバウンドマーケティングが適切です。

よって、正解は イ です。

不正解の理由(令和元年 問15)

ア アウトバウンドマーケティングは、企業側が潜在的な顧客に向け、一方向的に商品やサービスの情報を発信するタイプのマーケティング手法です。

例として、テレビやラジオのCM、新聞や雑誌の広告、ダイレクトメール、看板広告、バナー広告などがあります。

ウ ダイレクトマーケティングは、見込み客と直接コミュニケーションを図ることを目指したマーケティング手法です。

例として、ECサイトでの検索した商品の関連商品や類似商品の表示などがあります。

エ テレマーケティングは、電話による会話を通じて見込み客に商品の購入を促すマーケティング手法です。

令和元年 問32

一般消費者向けの製品を製造しているA社では、新製品の開発に当たって、市場を取り巻くマクロ環境を政治、経済、社会、技術の観点について分析することにした。このときに収集すべき情報として、最も適切なものはどれか。

正解の理由(令和元年 問32)

企業を取り巻く、企業活動に影響を与えるさまざまな要素のことを外部環境といいます。

外部環境は、さらにマクロ環境とミクロ環境に分けられます。

マクロ環境は、国民経済全体や、政治、社会の経済システムなど、企業がコントロール不可能な要素のことです。

ミクロ環境は、業界の動向、得意先の変化、仕入先の変化、同業他社の動きなど、自社が事業を展開している市場環境などの要素のことです。

エ 「我が国の」とあり、国全体のことなのでマクロ環境の情報として適切です。

よって、正解は エ です。

不正解の理由(令和元年 問32)

ア 「競合企業の」とあり、一企業を取り巻く状況のことなのでミクロ環境の情報です。

イ 「競合企業の」とあり、一企業を取り巻く状況のことなのでミクロ環境の情報です。

ウ 「主要仕入先の」とあり、一企業を取り巻く状況のことなのでミクロ環境の情報です。

コメント