令和5年 問39

運用中のソフトウェアの仕様書がないので、ソースコードを解析してプログラムの仕様書を作成した。この手法を何というか。

正解の理由(令和5年 問39)

リバースエンジニアリングは、既存の製品を分解し、解析することによって、その製品の構造を解明して技術を獲得する手法です。

問題に「ソースコードを解析してプログラムの仕様書を作成した。」とあるので、リバースエンジニアリングが適切です。

よって、正解は ウ です。

不正解の理由(令和5年 問39)

ア コードレビューは、プログラムのソースコードをチェックして誤りや改善点をみつけ出す作業です。

イ デザインレビュー(DesignReview:DR)は、開発過程における設計書や図面などの成果物を、複数の参加者でチェックし、問題点の抽出、情報の共有を行う活動です。

エ リファクタリングは、XPのプラクティスの1つです。外部から見た動作を変えずにプログラムをより良く作り直します。

令和5年 問40

ソフトウェア開発におけるDevOps に関する記述として、最も適切なものはどれか。

正解の理由(令和5年 問40)

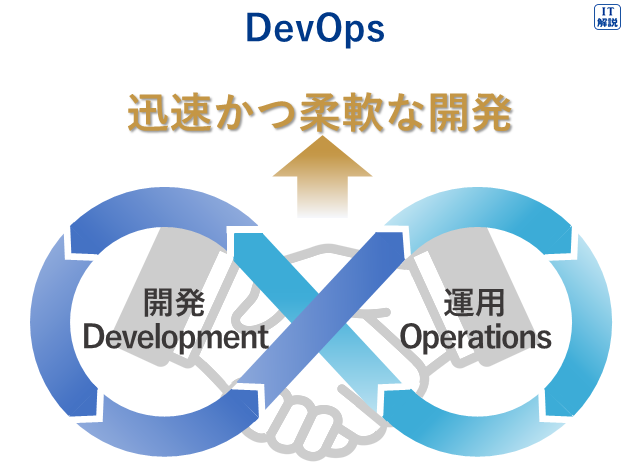

DevOps(Development and Operation:デブオプス)は、開発担当者と運用担当者の連携を強化するための考え方や仕組みです。

開発側と運用側が密接に連携し、自動化ツールなどを活用して機能などの導入や更新を迅速に進めるしくみです。

ウ 「開発側と運用側が密接に連携し自動化ツールなどを取り入れることによって、仕様変更要求などに対して迅速かつ柔軟に対応する。」とあるので、DevOps に関する記述です。

よって、正解は ウ です。

不正解の理由(令和5年 問40)

ア 「運用側で利用する画面のイメージを明確にするために、開発側が要件定義段階でプロトタイプを作成する。」は、プロトタイピングモデルに関する記述です。

プロトタイピングは、システム開発の早い段階で試作ソフトウェアを作成して、利用者の要求事項を明確にして開発する手法です。

(ITパスポート 平成28年秋 問46、平成22年秋 問34より)

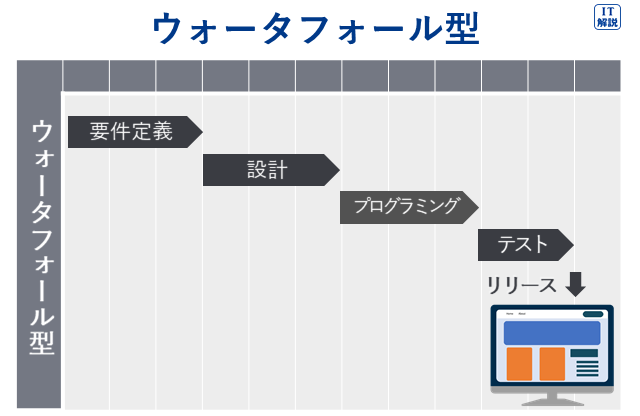

イ 「開発側が、設計・開発・テストの工程を順に実施して、システムに必要な全ての機能及び品質を揃えてから運用側に引き渡す。」は、ウォータフォールモデルに関する記述です。

ウォータフォールモデルは、開発工程を設計、実装、テストなどに分け、前の工程が完了してから、その成果物を使って次の工程を行う開発モデルです。

(基本情報 平成21年春午前 問45より)

エ 「一つのプログラムを2人の開発者が共同で開発することによって、生産性と信頼性を向上させる。」は、ペアプログラミングに関する記述です。

ペアプログラミングは、アジャイル開発におけるエクストリームプログラミング(XP)のプラクティス注)の1つです。

ペアプログラミングでは、品質の向上や知識の共有を図るために、2人のプログラマがペアとなり、その場で相談したりレビューしたりしながら、一つのプログラムの開発を行います。

注)一般的に行われる方法や手法のこと

令和5年 問49

リファクタリングの説明として、適切なものはどれか。

正解の理由(令和5年 問49)

リファクタリングは、アジャイル開発におけるエクストリームプログラミング(XP)のプラクティス注)の1つです。

リファクタリングは、外部から見た動作を変えずにプログラムをより良く作り直すことです。

注)一般的に行われる方法や手法のこと

ア 「ソフトウェアが提供する機能仕様を変えずに、内部構造を改善すること」とあるので、リファクタリングの説明です。

よって、正解は ア です。

不正解の理由(令和5年 問49)

イ 「ソフトウェアの動作などを解析して、その仕様を明らかにすること」は、リバースエンジニアリングの説明です。

リバースエンジニアリングは、既存の製品を分解し、解析することによって、その製品の構造を解明して技術を獲得する手法です。

(ITパスポート 平成26年春 問47より)

ウ 「ソフトウェアの不具合を修正し、仕様どおりに動くようにすること」は、デバッグの説明です。

デバッグは、ソフトウェアの欠陥 (バグ)を発見し、取り除き、仕様通りに動作させる作業です。

エ 「利用者の要望などを基に、ソフトウェアに新しい機能を加える修正をすること」は、ソフトウェア保守の説明です。

ソフトウェア保守は、システムが稼働してからの活動です。

ソフトウェア保守は、システムの安定稼働、情報技術の進展や経営戦略の変化に対応するためにプログラムの修正や変更を行うことです。

(ITパスポート 平成24年春 問34より)

コメント