過去問題をひたすら解かなくても、問題を解くコツはつかめます。

この記事では、ITパスポートの問題を解くコツを早く身につけるためのヒントを紹介します。

問題文の「重要な部分」と「軽く流してもいい部分」の見分け、選択肢を選ぶ条件を見つけるのが容易になります。

勉強に少し工夫を加えてみませんか?

賢者は複雑なことをシンプルに考える

ITパスポートの問題は、問題文や選択肢が長く、何を言っているのかわかりにくい問題が多いと感じます。

ソクラテス

そこで、ITパスポートの問題を整理しました。

過去問題を6つのパターンに単純化

過去問題を「用語」「説明」「事例」「疑似言語」「計算]のキーワードと「形式」に着目して単純化したところ、わずか6パターンに整理できました。

過去問題をパターン別に分類

上の6パターンで、過去問題(公開)を整理すると下の表になります。

各問題パターンの割合に、年度で大きな変化はありません

各問題パターン別に演習するとき、時間の目安をたてられます。

| 問題パターン | 令和 6年 出題数 | 令和 5年 出題数 | 令和 4年 出題数 |

| ① 用語の説明 を選ぶ問題 | 26問 | 27問 | 28問 |

| 解き方 | リスト | ||

| ② 説明に合う用語 を選ぶ問題 | 29問 | 26問 | 21問 |

| 解き方 | リスト | ||

| ③ 用語の事例 を選ぶ問題 | 25問 | 26問 | 29問 |

| 解き方 | リスト | ||

| ④ 事例に合う用語 を選ぶ問題 | 8問 | 8問 | 10問 |

| 解き方 | リスト | ||

| ⑤ 擬似言語の問題 | 2問 | 2問 | 3問 |

| 解き方 | リスト | ||

| ⑥ 計算問題 | 9問 | 9問 | 6問 |

| 解き方 | リスト | ||

| その他 | 1問 | 2問 | 3問 |

| 合計 | 100問 | 100問 | 100問 |

問題パターンを使った効果的な学習

問題パターンを使って、問題を読み解く力を養う

はじめに各問題パターンの例題をトレースして、各問題パターンの読み方、解き方を理解しましょう。

問題の読み方、解き方を理解したら、問題リストからいくつか問題を選び、自分で解いてみましょう。

問題演習で「用語」、「説明」、「事例」を覚える

公開問題の問題や選択肢の内容が、形を変えて、他の問題に出ることがあります。

そのため、問題演習で問題と答えの組合せを覚えても、試験でそれほど役立ちません。

逆に、問題演習で「用語」、「説明」、「事例」を覚えると効果的です。

問題のパターンがわかっていると、長い問題文でも「用語」、「説明」「事例」のポイントが見つけやすいです。

不正解の多い問題パターンの集中学習で、成績アップ

解いた問題の正解/不正解をチェックして、問題リストに従ってまとめると、特定の問題パターンに不正解が偏っていることがよくあります。

不得意分野がわかれば、成績を上げるチャンスです。

不正解の多い問題パターンを集中して学習することで、正答率を上げましょう。

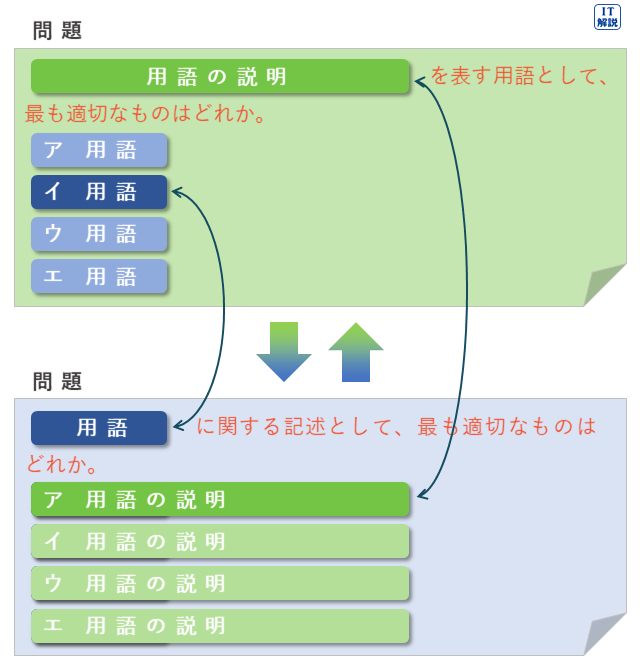

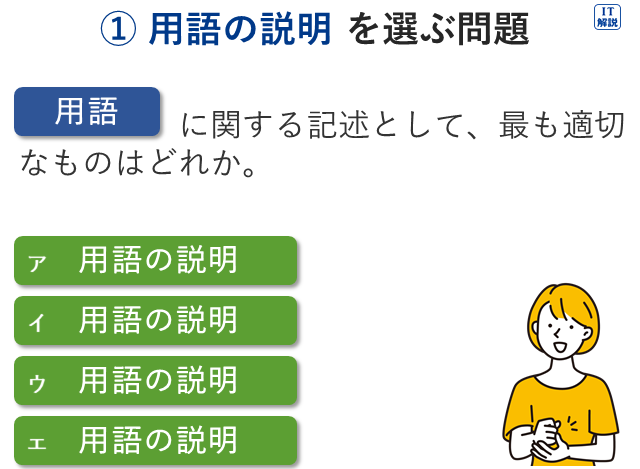

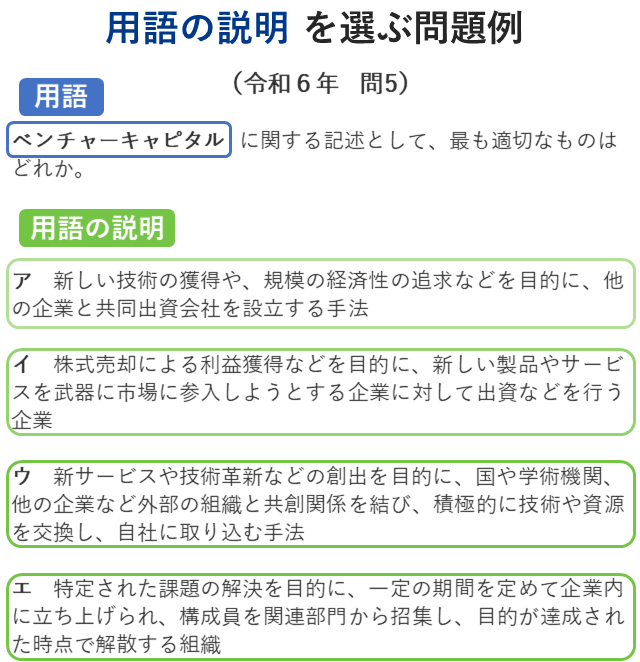

① 用語の説明 を選ぶ問題

[パターン]問題文に用語、選択肢に用語の説明

問題文に対象の用語があって、選択肢に用語の説明があります。

用語が何を示すのか、理解しておく必要のある問題です。

[目標]選択肢の説明が何に関するものか言える

正解でない選択肢が説明する用語が、他の問題で出てくることが多くあります。

問題の正解を目指すだけでなく、選択肢の説明が何に関するものか言えるようにしましょう。

少ない問題演習で、効率よく用語の知識を増やすことができます。

[解き方]選択肢の用語の説明の違い を読み取る

(1) 用語 と 用語の説明 に分けます。

(2) 用語 を確認します。

ベンチャーキャピタル(VC:Venture Capital )は、未上場のベンチャー企業に出資して株式を取得し、将来、その企業が株式を公開(上場)した際に株式を売却し、大きな値上がり益を目指す投資会社や投資ファンドです。

(3) 用語の説明 を確認します。

ア 「他の企業と共同出資会社を設立する手法」とあるので、ジョイントベンチャに関する記述です。

ジョイントベンチャは、2社以上の企業が共同出資して経営する企業のことです。

(ITパスポート 令和元年 問10より)

イ 「株式売却による利益獲得などを目的に、新しい製品やサービスを武器に市場に参入しようとする企業に対して出資などを行う企業」とあるので、ベンチャーキャピタルに関する記述として適切です

ウ 「新サービスや技術革新などの創出を目的に」「国や学術機関、他の企業など外部の組織と共創関係を結び」「技術や資源を交換し、自社に取り込む」とあるので、オープンイノベーションに関する記述です。

オープンイノベーションは、企業などが、内部(自社)のアイデアとともに外部(他社や大学など)の新たな技術やアイデアを取り入れ、これまでにない製品・サービス、またはビジネスモデルを開発するイノベーション(刷新、革新)です。

エ 「特定された課題の解決を目的」「一定の期間を定めて」「構成員を関連部門から招集」「目的が達成された時点で解散する組織」とあるので、タスクフォースに関する記述です。

(4) 答え

正解は イ です。

用語の説明を選ぶ問題リスト

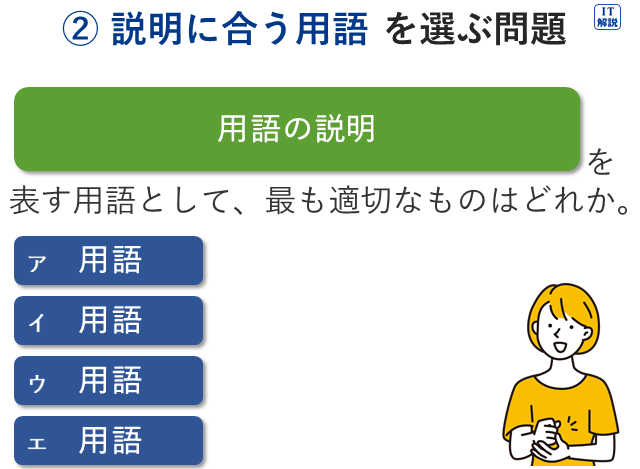

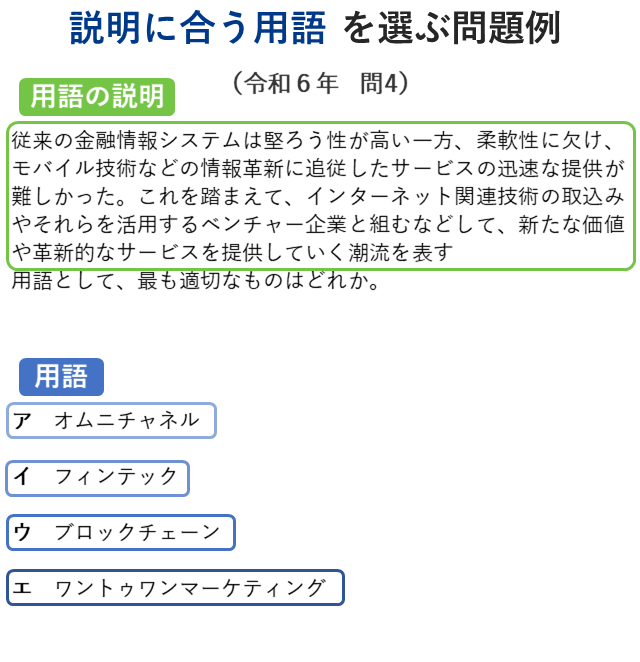

② 説明に合う用語 を選ぶ問題

[パターン]問題文に用語の説明、選択肢に用語

問題文に用語の説明があって、選択肢に用語があります。

解説を使って、用語を効率よく覚えることができる問題です。

[目標]選択肢にある 用語の違い(分野など) を説明できる。

正解でない選択肢が用語が、他の問題に出ることが多くあります。

問題の正解を目指すだけでなく、選択肢にある用語の違い(分野など)を説明できるようにしましょう。

少ない問題演習で、効率よく用語を覚えることができます。

[解き方]用語の説明 から 用語を選ぶ条件 を読み取る。

(1) 用語の説明 と 用語 に分けます。

(2) 用語の説明 から 用語を選ぶ条件 を読み取ります。

「従来の金融情報システムは」とあるので、「金融情報システム」の用語です。

また、「新たな価値や革新的なサービスを提供していく潮流を表す」用語です。

(3) 用語 を確認します。

ア オムニチャネルとは、実店舗、インターネット上のオンラインストア、カタログ通販など、複数の顧客接点から同質の利便性で商品を注文・購入できることです。

(応用情報 平成26年春午前 問64より)

イ FinTechとは、金融(Finance)と技術(Technology)を組み合わせた造語です。金融サービスと情報技術を組み合わせることによって生まれた革新的な金融商品やサービス、あるいはその活動を指します。

FinTechは、「金融情報システム」において、「新たな価値や革新的なサービスを提供していく潮流を表す」用語です。

ウ ブロックチェーンとは、複数の取引記録をまとめたデータを順次作成するときに、そのデータに直前のデータのハッシュ値を埋め込むことによって、データを相互に関連付け、取引記録を矛盾なく改ざんすることを困難にすることで、データの信頼性を高める技術です。

(ITパスポート 令和元年 問59より)

エ ワントゥワンマーケティングとは、顧客との好ましい関係を重視し、個別ニーズへの対応を図り、長期にわたって自社製品を購入する顧客の割合を高めるマーケティング手法です。

(ITストラテジス卜試験 令和3年度春午前Ⅱ 問9、応用情報 平成24年春午前 問69より)

(4) 答え

正解は イ です。

説明に合う用語 を選ぶ問題リスト

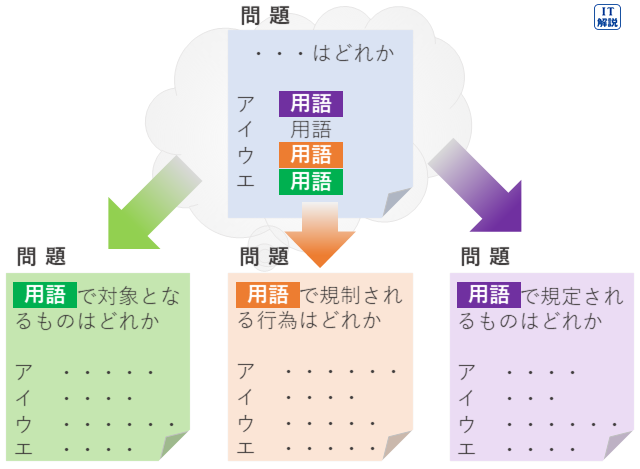

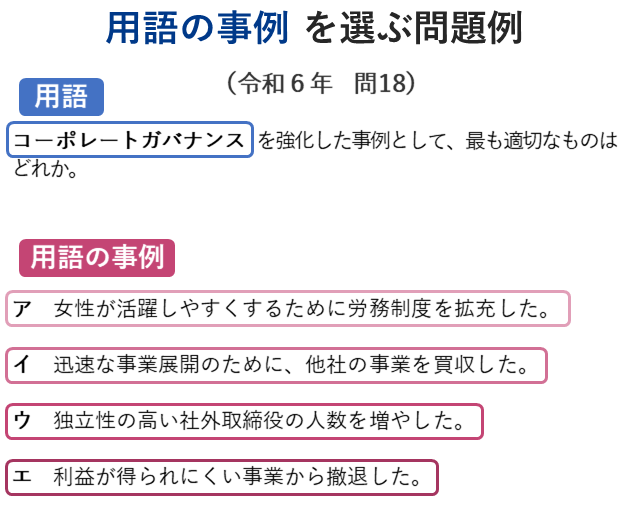

③ 用語の事例 を選ぶ問題

[パターン]問題文に用語、選択肢に用語の事例

問題文に対象の用語があって、選択肢に用語の事例があります。

用語名の暗記だけでなく、実施例なども覚える必要のある問題です。

選択肢にある事例は、他の問題にも出ることがあります。

正解でない事例が何の用語のものなのか、解説で確認しましょう。

[目標]選択肢にある 事例 が何に関するものか言える。

正解でない選択肢にある事例が、他の問題で出てくることが多くあります。

問題の正解を目指すだけでなく、選択肢にある事例が何に関するものか言えるようにしましょう。

少ない問題演習で、効率よく用語の知識を増やすことができます。

[解き方]選択肢にある 用語の事例の違い(対象など)を読み取る。

(1) 用語 と 用語の事例 に分けます。

(2) 用語 を確認します。

コーポレートガバナンスとは、会社が、株主をはじめ顧客・従業員・地域社会等の立場を前提にして、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みのことです。

(3) 用語の事例 を確認します。

ア 「女性が活躍しやすくするために労務制度を拡充した。」は、DE & Iに関する取り組みです。

企業活動におけるDE&Iとは、「多様な人材を活かし、その能力が最大限発揮できる機会を提供することで、イノベーションを生み出し、価値創造につなげる」という考え方、もしくはそれを実現するための取り組みを意味します。

((ダイバーシティ経営の推進 (METI/経済産業省) より)

イ 「迅速な事業展開のために、他社の事業を買収した。」は、M&Aの事例です。

M&Aは、新規分野への進出や、事業の拡大、再編などのために、企業の合併や買収によって相手企業の支配権を取得し、他社の経営資源を活用することです。

(応用情報 平成23年秋午前 問66、ITパスポート 令和元年 問10 より)

ウ 社外取締役は、社内に利害関係のない立場から、経営方針や経営改善についての助言・監督を行います。

そのため、「社外取締役の人数を増」やすことで、コーポレートガバナンスの強化が図れます。

エ 「利益が得られにくい事業から撤退した。」は、選択と集中の事例です。

選択と集中とは、得意とする、あるいは、得意としたい事業分野を絞り込み、経営資源を集中させる手法のことです。

(4) 答え

正解は ウ です。

用語の事例 を選ぶ問題リスト

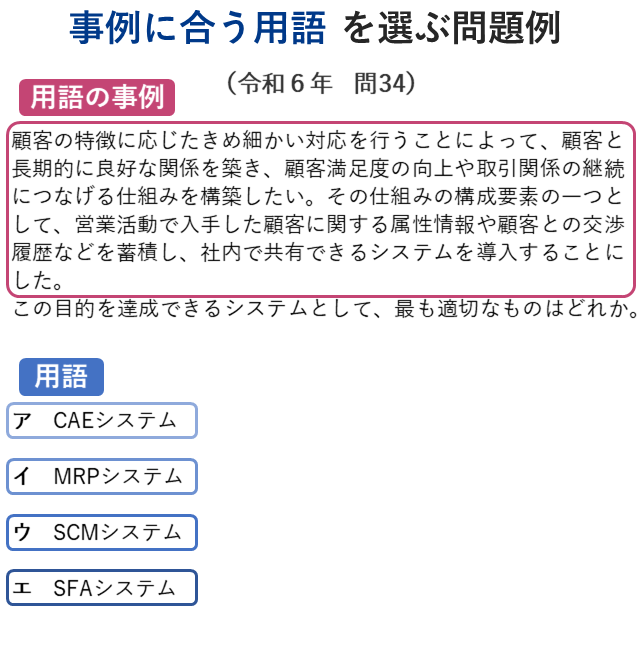

④ 事例に合う用語 を選ぶ問題

[パターン]問題文に 用語の事例、選択肢に 用語

問題文に用語の事例があって、選択肢に用語があります。

用語名を多く暗記するだけでなく、実施例なども覚える必要のある問題です。

選択肢にある用語は、他の問題にも出ることがあります。

正解でない用語についても、説明を解説で確認しましょう。

[目標]選択肢にある 用語の違い (用途など)を説明できる。

正解でない選択肢が用語が、他の問題に出ることが多くあります。

問題の正解を目指すだけでなく、選択肢にある用語の違い(用途など)を説明できるようにしましょう。

少ない問題演習で、効率よく用語を覚えることができます。

[解き方]用語の事例 から 用語を選ぶ条件 を読み取る。

(1) 用語の事例 と 用語 に分けます。

(2) 用語の事例 から 用語を選ぶ条件 を読み取ります。

「営業活動で入手した顧客に関する属性情報や顧客との交渉履歴などを蓄積し、社内で共有できるシステム」です。

(3) 用語 を確認します。

ア CAE(Computer Aided Engineering)システムは、力や流体などの物理現象について、コンピューター上で技術計算やシミュレーション、解析を行うシステムのことです。

イ MRP(Material Requirements Planning:資材所要量計画)システムとは、製品の生産計画に合わせて、必要な部品や原材料の所要量を計算し、製品の生産日程に合わせて、最適な調達日程を決めるためのシステムです。

ウ SCMシステムは、商品の生産から消費に関係する部門や企業の間で、商品の生産、在庫、販売などの情報を相互に共有して管理することによって、商品の流通在庫の削減や顧客満足の向上を図るシステムです。

(ITパスポート 令和4年 問22)

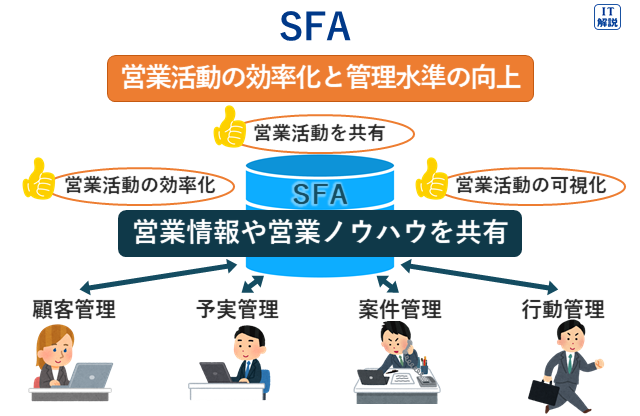

エ SFA(Sales Force Automation)は、営業情報・ノウハウを共有して、営業活動を支援するシステムです。

(4) 答え

正解は エ です。

事例に合う用語 を選ぶ問題リスト

⑤ 疑似言語 の問題

[パターン]問題文に 関数の説明とプログラム、選択肢に プログラムの一部や結果

関数の説明は、プログラムの動作を示しています。

空欄を埋める形以外に、プログラムの実施結果を求める問題もあります。

出題例が少ないので、過去問題(公開)を個々に学習する必要があります。

[目標]文章で書かれた説明、条件、手順とプログラムの対応を言える。

説明文に、関数(プログラム)の目的、動作が書かれています。

はじめに、この説明を理解できるようになりましょう。

次に、説明の内容をプログラムの命令に対応できるようになりましょう。

[解き方]

文章で書かれた説明、条件、手順を理解してから、アルファベットで書かれたプログラムを考えるようにしましょう。

過去問題(公開)が少ないので、個別に解説しました。

疑似言語の問題リスト

⑥ 計算問題

[パターン]問題の種類は多いが、よく出る分野・内容がある

計算問題は、さまざまな分野・内容から出ます。

その中で、

・売上と利益

・売上と利益

・資産と負債

の出題が多いです。

[目標]解ける問題パターンを増やす。

分野・内容別に学習し、解ける問題パターンを増やすことを目標にしましょう。

[解き方]

よく出る分野・内容の問題、少し難しい内容の問題を選び、丁寧に解説しました。

計算問題リスト

問題の読み方・考え方が見えてくる

ITパスポートの問題を解くコツを早く身につけるためのヒントを紹介しました。

問題パターン別の演習で、

・問題の「重要な部分」と「軽く流してもいい部分」をつかみやすくなる。

・選択肢を選ぶ条件が見つけやすくなる。

などの効果があり、問題を読み解くのが楽になります。

問題パターン別の演習を、ITパスポートの勉強に取り入れてみませんか?

コメント