ビジネ 予想1

IoT活用におけるディジタルツインの説明はどれか。

出典:応用情報 平成31年春午前 問71

正解の理由

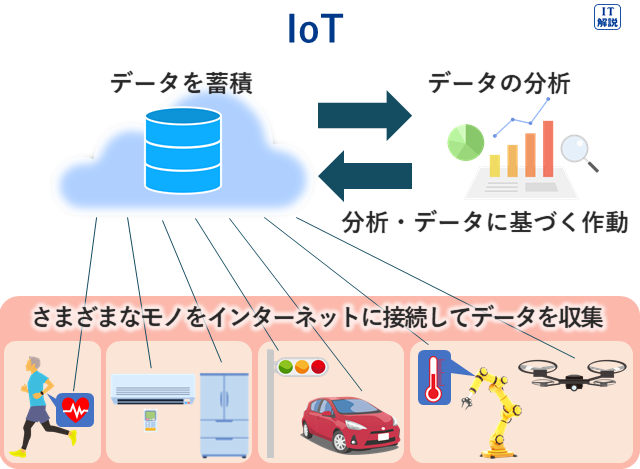

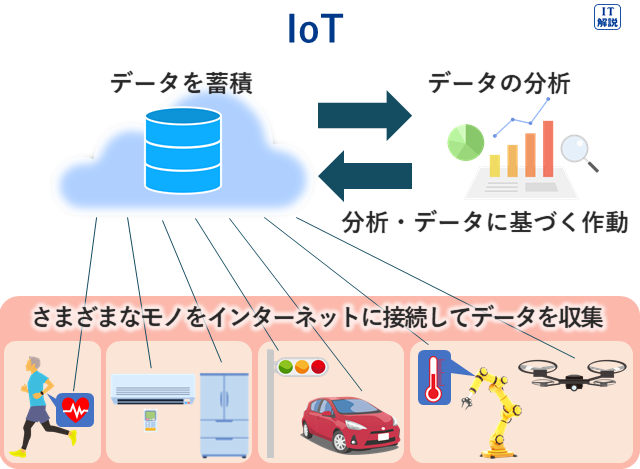

IoT(Internet of Things)は、コンピュータなどの情報通信機器だけでなく様々なものに通信機能をもたせ、インターネットに接続することによって自動認識や遠隔計測を可能にし、大量のデータを収集・分析して高度な判断サービスや自動制御を実現することです。

(基本情報 平成28年春午前 問65より)

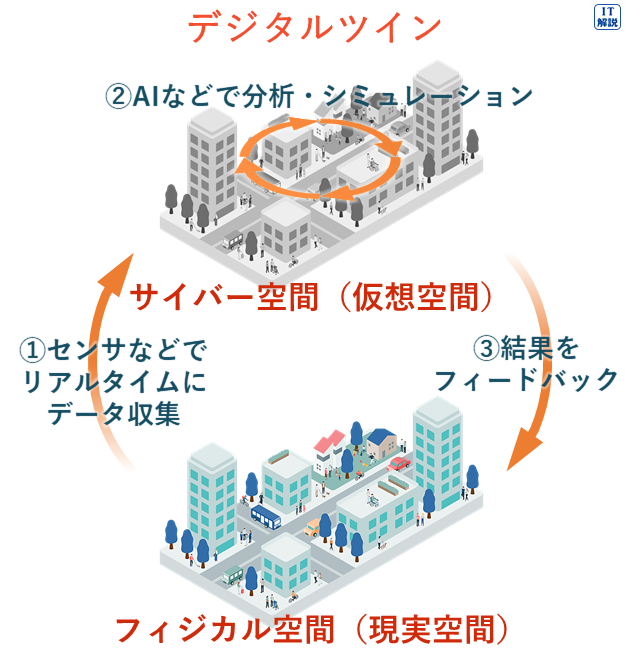

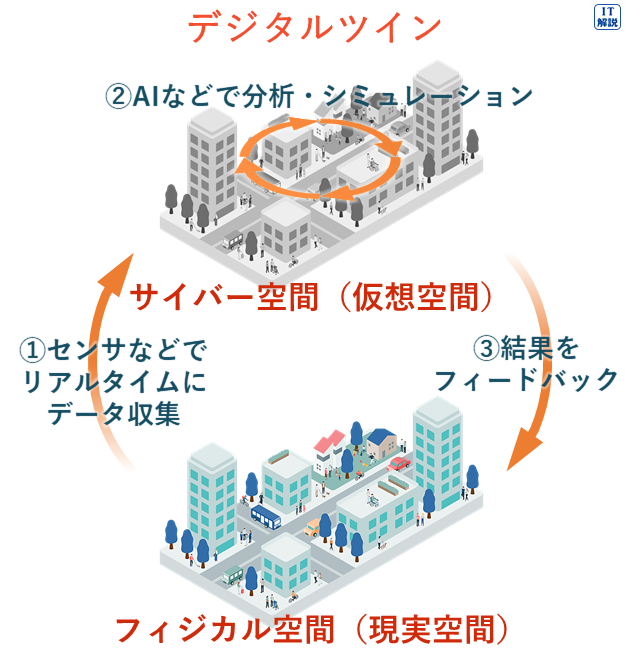

デジタルツインは、IoT等を活用して現実(フィジカル)空間の情報を集め、送信されたデータを元に仮想(サイバー)空間内に現実(フィジカル)空間の環境を再現する概念です。

デジタル技術で双子のように再現することから、デジタルツインと呼ばれます。

デジタルツインを活用することで、リアルタイムで取得した情報をもとにサイバー空間上で現実空間の状況を把握すること、また、サイバー空間上で現実空間の分析やシミュレーションを行い、その結果を現実空間にフィードバックすることなどが可能になります。

エ 「ディジタル空間に現実世界と同等な世界を、様々なセンサで収集したデータを用いて構築し」とあるので、デジタルツインの説明です。

よって、正解は エ です。

不正解の理由

ア 「インターネットを介して遠臨地に設置した3Dプリンタへ設計データを送り、短時間に複製物を製作すること」とあるので、3Dプリントサービスの説明です。

イ 「システムを正副の二重に用意し、災害や故障時にシステムの稼働の継続を保証すること」とあるので、デュプレックスシステムの説明です。

ウ 「自宅の家電機器とインターネットでつながり、稼働監視や操作を遠隔で行うことができるウェアラブルデバイスのこと」とあるので、スマートウォッチなどの説明です。

ビジネ 予想2

CPS (サイバーフィジカルシステム)を活用している事例はどれか。

出典:応用情報 令和2年秋午前 問71

正解の理由

CPS(Cyber Physical System)では、フィジカル空間(物理空間)に浸透したIoTなどで収集した情報を、サイバー空間(仮想空間)において、AIなどを活用して分析・シミュレーションを行い、その結果をフィジカル空間にフィードバック(反映)します。一般に、デジタルツインと明確には使い分けられていません。

エ 「仮想世界を構築」「現実世界では実現できないシミュレーションを行う。」とあるので、CPSの活用事例です。

よって、正解は エ です。

不正解の理由

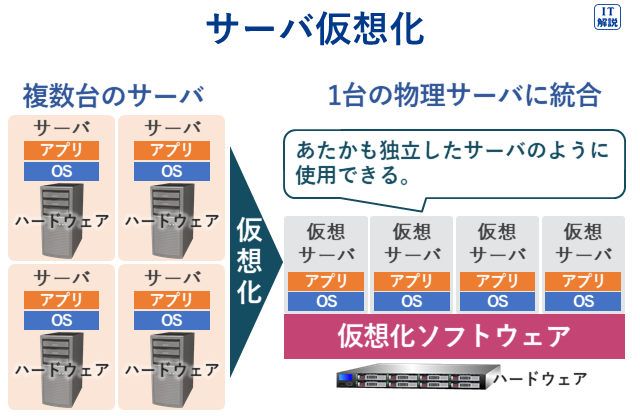

ア 「仮想化」「業務内容に合わせてシステムの規模や構成をソフトウェアによって設定する。」とあるので、仮想化の活用事例です。

イ 「その機器に組み込まれたセンサで使用状況を検知し、その情報を元に利用者から利用料金を徴収する。」とあるので、IoTの活用事例です。

IoT(Internet of Things)は、コンピュータなどの情報通信機器だけでなく様々なものに通信機能をもたせ、インターネットに接続することによって自動認識や遠隔計測を可能にし、大量のデータを収集・分析して高度な判断サービスや自動制御を実現することです。

(基本情報 平成28年春午前 問65より)

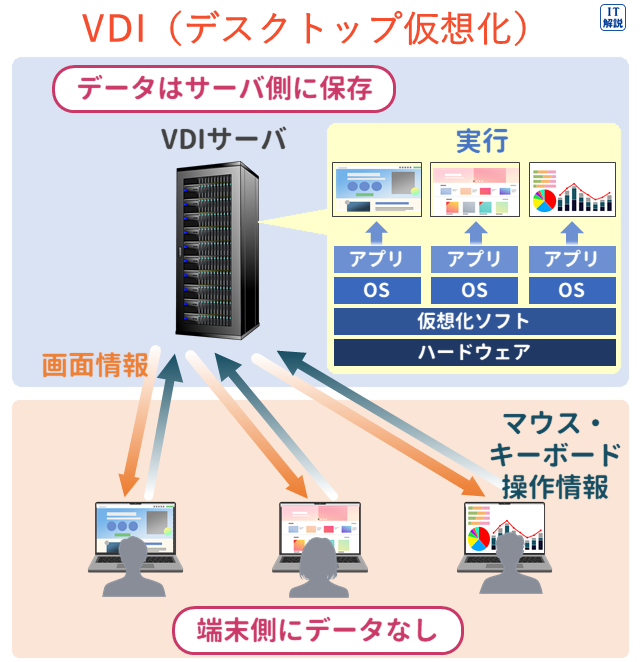

ウ 「デスクトップの仮想化を行う。」とあるので、VDIの活用事例です。

VDI(Virtual Desktop Infrastructure:デスクトップ仮想化)とは、一般的にパソコンのOSやアプリケーションを使って行われる処理を、サーバ上の仮想化されたパソコンで実行し、利用者の手元のパソコン等の端末に、その画面だけを転送するシステムです。

ビジネ 予想3

電車の定期券などとして利用される非接触型ICカードに用いられている技術はどれか。

出典:ITパスポート 平成22年春 問78

正解の理由

非接触型ICカードには、無線通信技術が利用されています。ただし、単体で、ネットワークに接続する機能はありません。

イ RFID(Radio Frequency Identification)は、無線通信でデータを読み込んだり書き換えたりすることができるシステムです。

よって、正解は イ です。

不正解の理由

ア IrDA(Infrared Data Association)は、赤外線を利用した通信技術です。かつては、携帯電話同士でアドレス帳などのデータ交換などに使われていました。

ウ バーコードは、商品のパッケージについている縞模様で、数字や文字などを機械が読み取れる形で表現したものです。

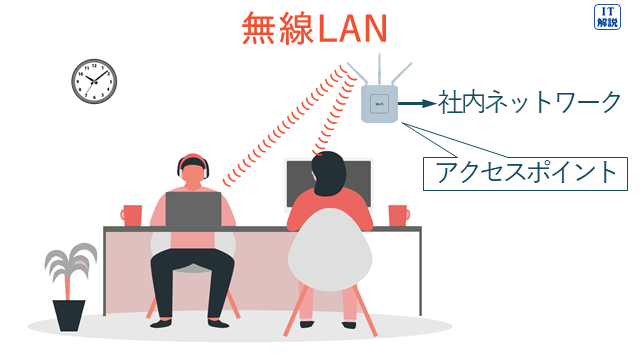

エ 無線LANは、電波を使って通信を行う限定したエリアで用いるネットワークです。ネットワークと接続する機能が必要になるため、ICカードには利用されていません。

ビジネ 予想4

クラウドソーシングの説明はどれか。

出典:応用情報 平成28年秋午前 問72

正解の理由

クラウドソーシングは、ICTを活用して必要な時に必要な人材を調達する仕組みです。不特定の人(crowd=群衆)に業務委託(sourcing)するという意味の造語です。

エ 「インターネット上で」「受注者を募集する。」とあるので、クラウドソーシングの説明です。

よって、正解は エ です。

不正解の理由

ア 「インターネット上での商取引の決済手段として、ディジタルデータ化された貨幣を使用する。」は、デジタル通貨の説明です。

イ 「企業や起業家がインターネット上で事業資金を必要とする目的や内容を告知し、資金提供者を募集する。」は、クラウドファンディングの説明です。

ウ 「発注者がインターネット上で発注対象の業務内容や発注条件を告知し、受注者を募集する。」は、ネットオークションの説明です。

ビジネ 予想5

資金決済法で定められている仮想通貨の特徴はどれか。

注:「仮想通貨」は、現在、「暗号資産」に名称が変わっています。

出典:応用情報 平成30年春午前 問80

正解の理由

暗号資産とは、インターネット上でやりとりできる財産的価値であり、「資金決済に関する法律」において、次の性質をもつものと定義されています。

(1)不特定の者に対して、代金の支払い等に使用でき、かつ、法定通貨(日本円や米国ドル等)と相互に交換できる

(2)電子的に記録され、移転できる

(3)法定通貨または法定通貨建ての資産(プリペイドカード等)ではない

(暗号資産(仮想通貨)とは何ですか? : 日本銀行 Bank of Japan (boj.or.jp)より)

正解は エ です。

不正解の理由

ア 登録業者以外による暗号資産の売買は禁止されています。

イ 暗号資産は、インターネット上で、自由に取引できます。

ウ 暗号資産の流通は、オンラインゲームに限定されません。

ビジネ 予想6

フィンテックのサービスの一つであるアカウントアグリゲーションの特徴はどれか。

出典:応用情報 令和元年秋午前 問72

正解の理由

フィンテック(FinTech)は、金融業においてIT技術を活用して、これまでにない革新的なサービスを開拓する取組です。

(ITパスポート 令和元年秋 問18より)

アカウントアグリゲーションは、複数のアカウント情報をあらかじめ登録しておくことによって、一度の認証で複数の金融機関の口座取引情報を一括して表示する個人向けWebサービスです。

(基本情報 令和元年秋午前 問72より)

ア 「利用者のID、パスワードなどの情報(=アカウント)」「情報を一括表示(≒アグリゲーション)」とあるので、アカウントアグリケーションの特徴です。

よって、正解は ア です。

不正解の理由

イ 「資金移動業者として登録された企業は、少額の取引に限り、圏内・海外送金サーピスを提供できる。」とあるので、資金移動サービスの説明です。

ウ 「電子手形の受取り側が早期に債権回収することが容易になり、また、必要な分だけ債権の一部を分割して譲渡できる。」とあるので、電手決済サービスの説明です。

エ 「ネットショップで商品を購入した者に与信チェックを行い、問題がなければ商品代金の立替払いをすることによって、購入者は早く商品を入手できる。」とあるので、後払い決済サービスの説明です。

ビジネ 予想7

AR (Augmented Reality)の説明として、最も適切なものはどれか。

出典:基本情報 平成30年春午前 問26

正解の理由

AR (Augmented Reality:拡張現実)は、実際の環境を捉えているカメラ映像(現実の映像)などに、コンビュータが作り出す情報(仮想の情報)を重ね合わせて表示する技術です。

(ITパスポート 平成28年春 問100より)

イ 「実際に目の前にある現実の映像の一部にコンピュータを使って仮想の情報を付加する」とあるので、ARの説明です。

よって、正解は イ です。

不正解の理由

ア 「過去に録画された映像を視聴することによって、その時代のその場所にいたかのような感覚が得られる。」とあるので、SR(Substitutional Reality:代替現実)の説明です。

ウ 「人にとって自然な3次元の仮想空間を構成し、自分の動作に合わせて仮想空間も変化することによって、その場所にいるかのような感覚が得られる。」とあるので、MR(Mixed Reality:複合現実)の説明です。

エ 「ヘッドマウントディスプレイなどの機器を利用し人の五感に働きかけることによって、実際には存在しない場所や世界を、あたかも現実のように体感できる。」とあるので、VR(Virtual Reality:仮想現実)の説明です。

ビジネ 予想8

生産現場における機械学習の活用事例として、適切なものはどれか。

出典:基本情報 令和元年秋午前 問73

正解の理由

機械学習は、コンピュータに大量のデータを学習させ、データから規則性や判断基準を発見し、それに基づき未知のものを予測、判断する技術です。

ウ 「ロボット自らが学んで作業の効率を高める。」とあるので機械学習の活用事例です。

よって、正解は ウ です。

不正解の理由

ア 「工場における不良品の発生原因をツリー状に分解して整理し、アナリストが統計的にその原因や解決策を探る。」とあるので、フォルトツリー解析の事例です。

イ 「工場の生産設備を高速通信で接続し、ホストコンピュータがリアルタイムで制御できるようにする。」とあるので、M2Mの事例です。

M2M(Machine to Machine)は、ネットワークでお互いにつながれた機械同士が人間を介在せずに相互に情報を交換し、自動的に最適な制御が行われるシステムのことです。

エ 「累積生産量が倍増するたびに工場従業員の生産性が向上し、一定の比率で単位コストが減少する。」とあるので、経験曲線の事例です。

コメント