令和3年 問2

国際標準化機関に関する記述のうち、適切なものはどれか。

正解の理由(令和3年 問2)

エ ITU(International Telecommunication Union:国際電気通信連合)は、電気通信に関する国際連合の専門機関です。

よって、正解は エ です。

不正解の理由(令和3年 問2)

ア ICANN(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)は、インターネットのドメイン名、IPアドレスなどを管理する非営利法人です。

「工業や科学技術分野の国際標準化機関」は、誤りです。

イ IEC(International Electrotechnical Commission:国際電気標準会議)は、電気・電子工学および関連技術の国際的な標準化団体です。

「電子商取引分野の国際標準化機関」は、誤りです。

ウ IEEE(Institute of Electricaland Electronics Engineers)は、米国の電気、電子工学、コンピュータなどの分野における技術の標準化団体です。

「会計分野の国際標準化機関」は、誤りです。

令和3年 問7

著作権法によって保護の対象と成り得るものだけを、全て挙げたものはどれか。

a インターネットに公開されたフリーソフトウェア

b データベースの操作マニュアル

c プログラム言語

d プログラムのアルゴリズム

正解の理由(令和3年 問7)

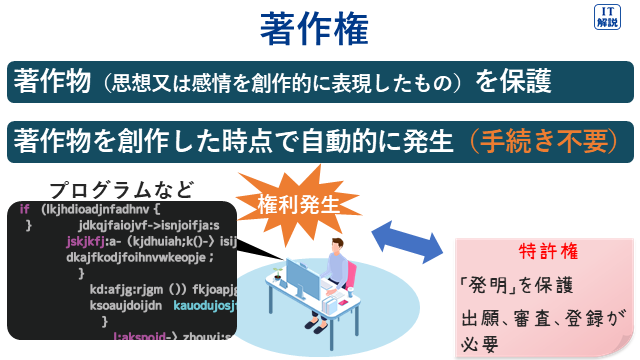

著作権法は、著作物を創作した著作者の利益を守るための法律です。

著作物は、自分の考えや気持ちを作品として表現したものです。

著作権は、手続きを一切必要とせず、著作物が創られた時点で「自動的」に付与されます。

著作権法の保護は、プログラム言語、規約及び解法に及びません。(著作権法10条3項)

フリーソフトウェアは、ライセンスに従って、内容の変更、コピー及び配布が自由にできる無償のソフトです。

(初級シスアド 平成21年春 問78より)

a 「フリーソフトウェア」と言っても、著作権を放棄しているとは限りません。保護の対象と成り得えます。

b 「操作マニュアル」は、保護対象です。

c 「プログラム言語」は、保護対象ではありません。

d 「アルゴリズム」は解法のことなので、保護対象ではありません。

よって、著作権法によって保護の対象と成り得るものは a と b なので、正解は ア です。

令和3年 問9

不適切な行為a~cのうち、不正競争防止法で規制されているものだけを全て挙げたものはどれか。

a キャンペーンの応募者の個人情報を、応募者に無断で他の目的のために利用する行為

b 他人のIDとパスワードを不正に入手し、それらを使用してインターネット経由でコンピュータにアクセスする行為

c 不正な利益を得ようとして、他社の商品名や社名に類似したドメイン名を使用する行為

正解の理由(令和3年 問9)

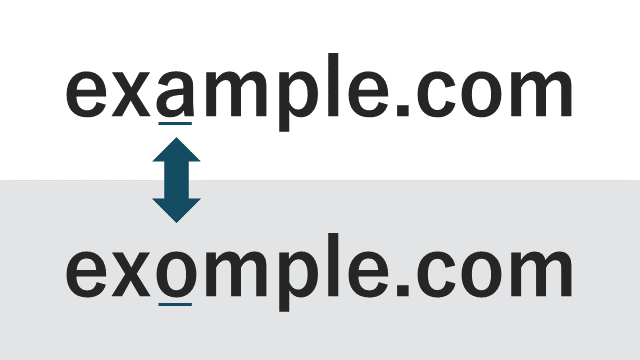

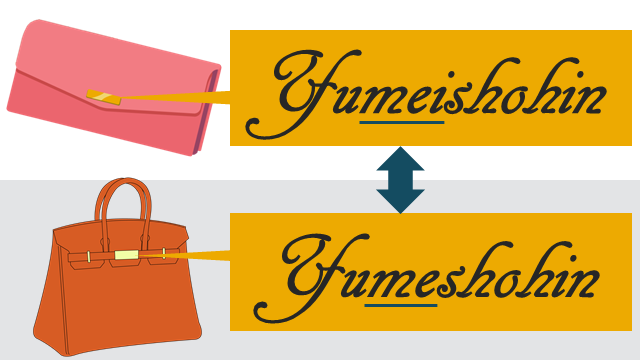

不正競争防止法は、営業秘密の侵害、周知の商品に似た表示をして商品を販売するなどの不正競争を規制するための法律です。

不正競争防止法の禁止行為例

| 営業秘密となっている他社の技術情報を、第三者から不正に入手した。 (ITパスポート 平成30年秋 問32より) |

| 不正な利益を得ようとして、他社の商品名や社名に類似したドメイン名を使用する。 (ITパスポート 令和3年 問9より) |

| 広く知られた他人の商品の表示に、自社の商品の表示を類似させ、他人の商品と誤認させて商品を販売する。 (応用情報 令和3年春午前 問78より) |

| 正当な理由なく映像ソフトのコピープロテクトを無効化するプログラムを販売する。 (ITパスポート 令和5年 問29より) |

a 「キャンペーンの応募者の個人情報を、応募者に無断で他の目的のために利用する行為」は、個人情報保護法の禁止行為です。

b 「他人のIDとパスワードを不正に入手し、それらを使用してインターネット経由でコンピュータにアクセスする行為」は、不正アクセス禁止法の禁止行為です。

c 「不正な利益を得ようとして、他社の商品名や社名に類似したドメイン名を使用する行為」は、不正競争防止法の禁止行為です。

よって、不正競争防止法で規制されているものは c だけなので、正解は エ です。

令和3年 問12

労働者派遣に関する記述a~cのうち、適切なものだけを全て挙げたものはどれか。

a 派遣契約の種類によらず派遣労働者の選任は派遣先が行う。

b 派遣労働者であった者を、派遣元との雇用期聞が終了後、派遣先が雇用してもよい。

c 派遣労働者の給与を派遣先が支払う。

正解の理由(令和3年 問12)

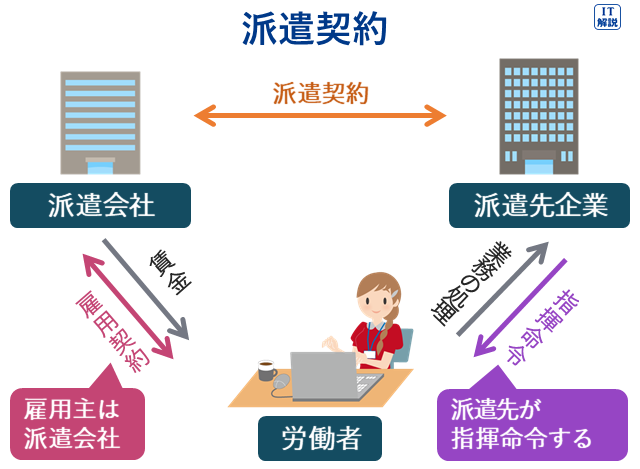

派遣元、派遣先、労働者の関係を理解することが大切です。

a 「派遣労働者の選任を派遣先が行う」のは不適切です。

b 「派遣元との雇用期聞が終了後」、派遣先が雇用することは適切です。

c 「派遣労働者の給与を派遣先が支払う」のは不適切です。

よって、労働者派遣に関する記述で適切なものは b だけなので、正解は ウ です。

令和3年 問17

プロバイダが提供したサービスにおいて発生した事例a~cのうち、プロバイダ責任制限法によって、プ口バイダの対応責任の対象となり得るものだけを全て挙げたものはどれか。

a 氏名などの個人情報が電子掲示板に掲載されて、個人の権利が侵害された。

b 受信した電子メールの添付ファイルによってマルウェアに感染させられた。

c 無断で利用者ID とパスワードを使われて、ショッピングサイトにアクセスされた。

正解の理由(令和3年 問17)

プロバイダ責任制限法は、プロバイダ等の損害賠償責任の制限(第3条)及び発信者情報の開示請求(第4条)について定めた法律です。

a 「氏名などの個人情報が電子掲示板に掲載されて、個人の権利が侵害された。」は、プ口バイダの対応責任の対象です。

プロバイダに対し、次の対応を求めることが出来ます。

- 発信者情報開示請求

- 送信防止措置依頼

b 「マルウェアに感染させられた」のは、プ口バイダの対応責任の対象でありません。

c 「ショッピングサイトにアクセスされた」のは、プ口バイダの対応責任の対象でありません。

よって、プ口バイダの対応責任の対象となり得るものは a なので、正解は ア です。

令和3年 問30

情報の取扱いに関する不適切な行為a~cのうち、不正アクセス禁止法で定められている禁止行為に該当するものだけを全て挙げたものはどれか。

a オフィス内で拾った手帳に記載されていた他人の利用者IDとパスワードを無断で使って、自社のサーバにネットワークを介してログインし、格納されていた人事評価情報を閲覧した。

b 同僚が席を離れたときに、同僚のPCの画面に表示されていた、自分にはアクセスする権限のない人事評価情報を閲覧した。

c 部門の保管庫に保管されていた人事評価情報が入ったUSBメモリを上司に無断で持ち出し、自分のPCで人事評価情報を閲覧した。

正解の理由(令和3年 問30)

不正アクセス禁止法は、不正アクセス行為や、不正アクセス行為につながる識別符号の不正取得・保管行為、不正アクセス行為を助長する行為等を禁止する法律です。

a 「オフィス内で拾った手帳に記載されていた他人の利用者IDとパスワードを無断で使って、自社のサーバにネットワークを介してログインし、格納されていた人事評価情報を閲覧した。」は、不正アクセス行為なので禁止行為です。

b パソコンを操作していない(元々、「同僚にPCの画面に表示されていた」)ので、不正アクセス禁止法で定める禁止行為ではありません。

c 「USBメモリの無断持ち出し」は、電気通信回線を介していません。そのため、不正アクセス禁止法で定められている禁止行為ではありません。

よって、不正アクセス禁止法で定められている禁止行為は a だけなので、正解は ア です。

| 基礎を固める関連問題 (不正アクセス禁止法) | |

| 問題番号 | キーワード |

| R7 問16 | 不正アクセス禁止法 |

| R5 問15 | 不正アクセス禁止法 |

| R4 問9 | 不正アクセス禁止法 |

| R3 問30 | 不正アクセス禁止法 |

| R2 問13 | 不正アクセス禁止法 |

令和3年 問32

a~cのうち、サイバーセキュリティ基本法に規定されているものだけを全て挙げたものはどれか。

a サイバーセキュリティに関して、国や地方公共団体が果たすべき責務

b サイバーセキュリティに関して、国民が努力すべきこと

c サイバーセキュリティに関する施策の推進についての基本理念

正解の理由(令和3年 問32)

サイバーセキュリティ基本法は、サイバーセキュリティに関する施策に関し、基本理念を定め、国や地方公共団体の責務などを定めた法律です

(ITパスポート 令和2年 問25より)

a 「サイバーセキュリティに関して、国や地方公共団体が果たすべき責務」は、規定されています。

b 「サイバーセキュリティに関して、国民が努力すべきこと」は、規定されています。

c 「サイバーセキュリティに関する施策の推進についての基本理念」は、規定されています。

よって、a、b、c すべてがサイバーセキュリティ基本法に規定されているので、正解は イ です。

コメント