令和4年 問1

著作権及び特許権に関する記述a~cのうち、適切なものだけを全て挙げたものはどれか。

a 偶然二つの同じようなものが生み出された場合、発明に伴う特許権は両方に認められるが、著作権は一方の著作者にだけ認められる。

b ソフトウェアの場合、特許権も著作権もソースプログラムリストに対して認められる。

c 特許権の取得には出願と登録が必要だが、著作権は出願や登録の必要はない。

正解の理由(令和4年 問1)

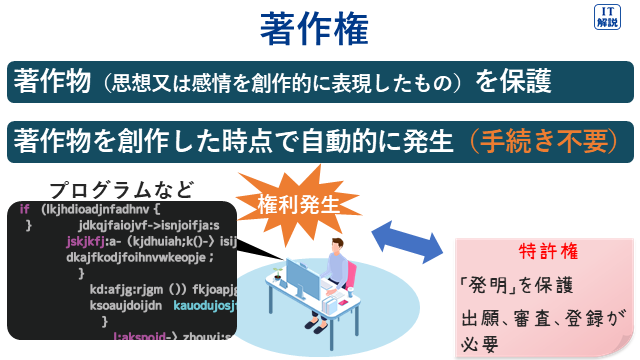

著作物は、自分の考えや気持ちを作品として表現したものです。

著作権は、手続きを一切必要とせず、著作物が創られた時点で「自動的」に付与されます。

著作権法の保護は、プログラム言語、規約及び解法に及びません。(著作権法10条3項)

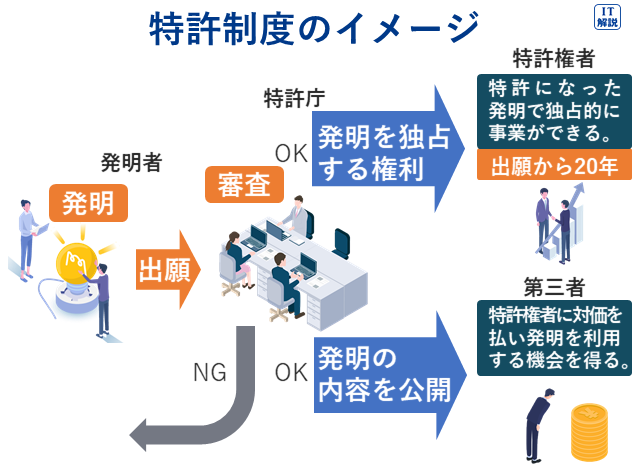

特許権は、産業上利用することができる新規の発明を独占的・排他的に利用できる権利であり、所轄の官庁への出願及び審査に基づいて付与される権利です。

(基本情報 平成21年春午前 問79より)

特許権の存続期間は出願日から、20年です。

(ITパスポート 平成30年春 問16より)

a 特許権は両方には認められないので、不適切です。

b ソースリストは特許権の対象ではないので、不適切です。

c 著作権は著作物が創られた時点で「自動的」に付与され、特許権は所轄の官庁への出願及び審査に基づいて付与される権利なので、適切です。

よって、適切なものは c だけなので、正解は エ です。

令和4年 問5

NDAに関する記述として、最も適切なものはどれか。

正解の理由(令和4年 問5)

NDA(Non-Disclosure Agreement)は、相手方に示す自社の秘密情報を、契約を結ぶ予定の用途と異なって使うことや、他人に示すことを禁止したい場合に締結する契約です。

イ 「契約当事者がもつ営業秘密などを特定し、相手の秘密情報を管理する意思を合意する契約」とあるので、NDAの記述です。

よって、正解は イ です。

不正解の理由(令和4年 問5)

ア 「情報システムへの脅威の監視や分析を行う専門組織」とあるので、SOC(Security Operation Center)の説明です。

ウ 「サービスの提供者と利用者が合意した、客観的な品質基準の取決め」とあるので、SLA(Service Level Agreement:サービスレベル合意書)の説明です。

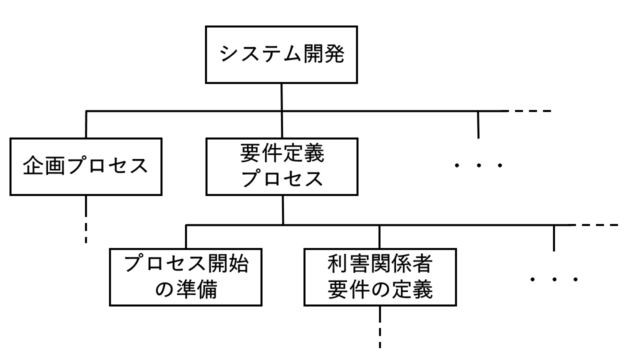

エ 「プロジェクトにおいて作業を細分化し、階層構造で整理したもの」とあるので、WBS(Work Breakdown Structure)の説明です。

令和4年 問6

自社開発した技術の特許化に関する記述a~cのうち、直接的に得られることが期待できる効果として、適切なものだけを全て挙げたものはどれか。

a 当該技術に関連した他社とのアライアンスの際に、有利な条件を設定できる。

b 当該技術の開発費用の一部をライセンスによって回収できる。

c 当該技術を用いた商品や事業に対して,他社の参入を阻止できる。

正解の理由(令和4年 問6)

アライアンスは、それぞれの企業が保有する経営資源を補完することを目的とした、企業間での事業の連携、提携や協調行動です。

a 特許は経営資源の一つでなので、「アライアンスの際に、有利な条件を設定できる。」は適切です。

ライセンスは、特許や著作権を持つ者が、自分の知的財産を第三者が使用しても良いと許可することです。

b ライセンス料として許可の対価を受け取れるので、「開発費用の一部をライセンスによって回収できる。」は適切です。

特許権は、産業上利用することができる新規の発明を独占的・排他的に利用できる権利であり、所轄の官庁への出願及び審査に基づいて付与される権利です。

(基本情報 平成21年春午前 問79より)

c 新規の発明を独占的・排他的に利用できるので、「他社の参入を阻止できる。」は適切です。

よって、a ~ c すべて適切なので、正解は ウ です。

令和4年 問9

不適切な行為a~cのうち、不正アクセス禁止法において規制されている行為だけを全て挙げたものはどれか。

a 他人の電子メールの利用者IDとパスワードを、正当な理由なく本人に無断で第三者に提供する。

b 他人の電子メールの利用者IDとパスワードを本人に無断で使用して、ネットワーク経由でメールサーバ上のその人の電子メールを閲覧する。

c メールサーバにアクセスできないよう、電子メールの利用者IDとパスワードを無効にするマルウェアを作成する。

正解の理由(令和4年 問9)

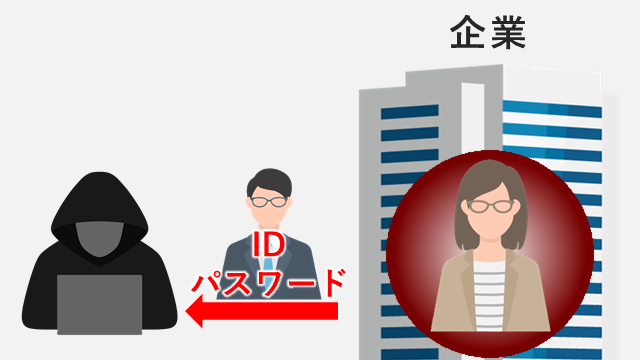

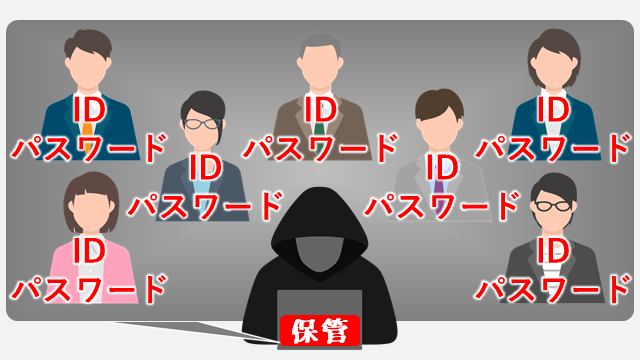

不正アクセス禁止法は、不正アクセス行為や、不正アクセス行為につながる識別符号の不正取得・保管行為、不正アクセス行為を助長する行為等を禁止する法律です。

( 不正アクセス行為の禁止等に関する法律|国民のためのサイバーセキュリティサイト (soumu.go.jp)より)

識別符号とは、情報機器やサービスにアクセスする際に使用するIDやパスワード等のことです。

不正アクセス禁止法の禁止行為

| 不正アクセス行為 |

| 他人の識別符号を不正に取得する行為 |

| 不正アクセス行為を助長する行為 |

| 他人の識別符号を不正に保管する行為 |

| 識別符号の入力を不正に要求する行為 |

a 「他人の電子メールの利用者IDとパスワードを、正当な理由なく本人に無断で第三者に提供する。」は、不正アクセス行為を助長する行為です。

b 「他人の電子メールの利用者IDとパスワードを本人に無断で使用して、ネットワーク経由でメールサーバ上のその人の電子メールを閲覧する。」は、不正アクセス行為です。

c 「メールサーバにアクセスできないよう、電子メールの利用者IDとパスワードを無効にするマルウェアを作成する。」は、不正アクセス禁止法の規制対象ではありません。

よって、a と b が不正アクセス禁止法で規制されている行為なので、正解は ア です。

令和4年 問13

情報公開法に基づいて公開請求することができる文書として、適切なものはどれか。

正解の理由(令和4年 問13)

情報公開法は、行政機関の保有する資料について、開示を請求する権利とその手続などについて定めた法律です。

(ITパスポート 令和元年 問6より)

エ 「行政文書」とあるので、公開請求することができる文書として適切です。

よって、正解は エ です。

不正解の理由(令和4年 問13)

ア 「立法文書」とあるので、公開請求できません。

イ 「司法文書」とあるので、公開請求できません。

ウ 企業の「社内文書」とあるので、公開請求できません。

令和4年 問14

市販のソフトウェアパッケージなどにおけるライセンス契約の一つであるシュリンクラップ契約に関する記述として、最も適切なものはどれか。

正解の理由(令和4年 問14)

シュリンクラップは、カップ麺、DVD、ソフウェアの記録媒体(CD-ROM)などを密着して包装しているプラスチックフィルムです。

シュリンクラップ契約は、このフィルムを開封することで、権利者と購入者との聞に使用許諾契約が自動的に成立したとみなす契約です。

ア フィルムを開封することで自動的に成立したとみなす契約なので、「ソフトウェアパッケージの包装を開封してしまうと、使用許諾条件を理解していなかったとしても、契約は成立する。」は、適切です。

よって、正解は ア です。

不正解の理由(令和4年 問14)

イ フィルムを開封することで自動的に成立したとみなす契約なので、「一定期間内」であっても、契約を無効にはできません。

ウ フィルムを開封することで自動的に成立したとみなす契約なので、「ソフトウェアの利用を開始」しなくとも、契約は無効になりません。

エ フィルムを開封することで自動的に成立したとみなす契約なので、「ソフトウェアパッケージの包装を開封」しなければ、契約は成立しません。

令和4年 問20

あるデータを表現するために、1個のJANコードか1個のQRコードのどちらかの利用を検討する。表現できる最大のデータ量の大きい方を採用する場合、検討結果として、適切なものはどれか。

正解の理由(令和4年 問20)

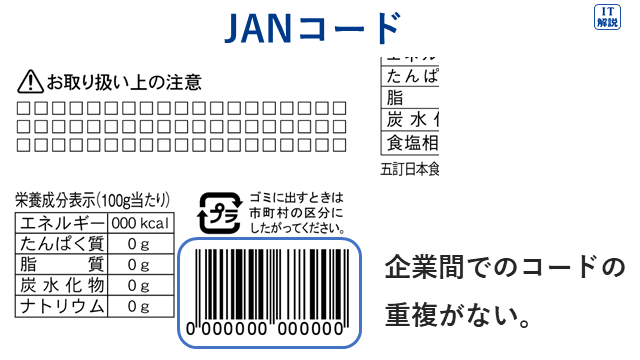

JANコードは、流通システムや販売情報システムなどで用いられている商品コードです。

(ITパスポート 平成24年秋 問27より)

JANコードは、メーカコード、商品アイテムコード、チェックディジットから構成されます。

(ITパスポート 平成25年春 問18より)

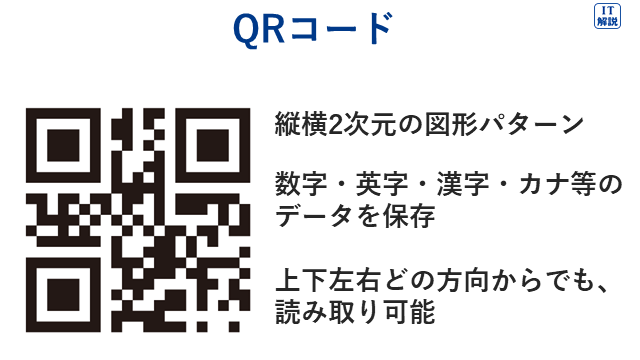

QRコードは、情報を縦横2次元の図形パターンに保存するコードです。

(ITパスポート 令和元年 問4より)

QRコードは、数字・英字・漢字・カナ・記号バイナリ・制御コード等のデータを扱うことができます。

表現できる最大のデータ量の大きいのは、QRコードです。

よって、正解は イ です。

令和4年 問23

オプトアウトに関する記述として、最も適切なものはどれか。

正解の理由(令和4年 問23)

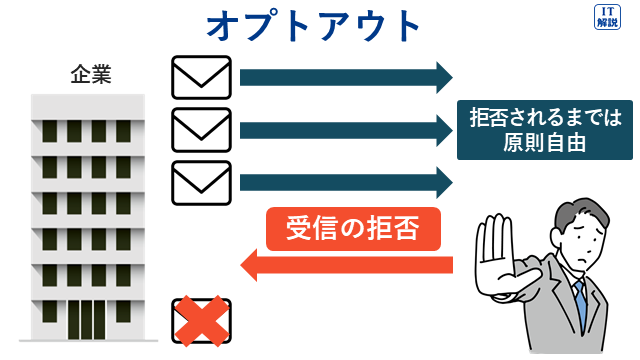

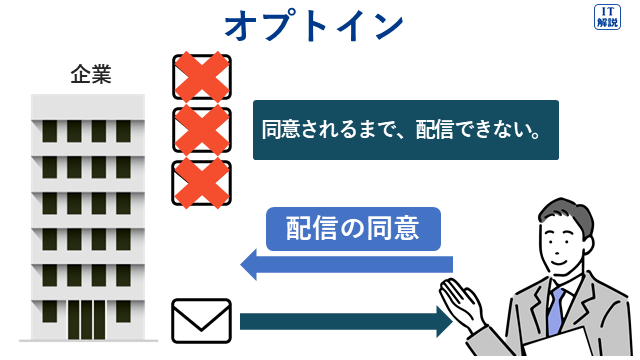

オプトアウトは、「拒否」した場合を除き、経済行為などを広く自由に認める方式です。例えば、許可なくメールを送ってから、受信拒否の通知をした者に対し再送信を禁止する手法です。

イ 「掲載されているのを見つけたので、(中略)中止させた。」とあるので、オプトアウトです。

よって、正解は イ です。

不正解の理由(令和4年 問23)

ア 「希望した利用者だけに、新機能を紹介するメールを配信した。」とあるので、オプトインです。

ウ 「Webサイトで商品を購入するための操作を進めていた画面(中略)を閉じて購入を中止した。」とあるので、自ら行ったことの中止です。オプトアウトでありません。

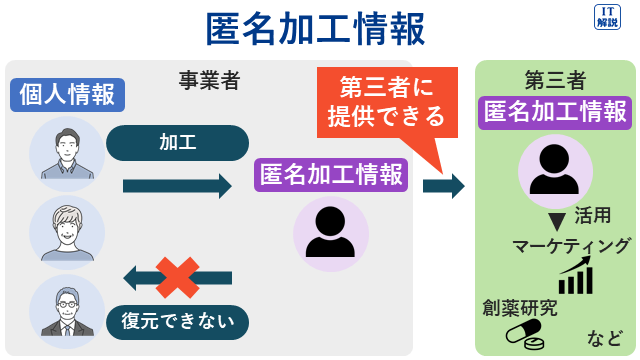

エ 「顧客データを(中略)、顧客を特定できないようにした。」とあるので、匿名加工情報の記述内容です。

令和4年 問27

個人情報保護法で定められた、特に取扱いに配慮が必要となる“要配慮個人情報”に該当するものはどれか。

正解の理由(令和4年 問27)

要配慮個人情報は、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別又は偏見が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものです。

エ 「信条」は、要配慮個人情報です。

よって、正解は エ です。

不正解の理由(令和4年 問27)

「学歴」「国籍」「資産額」は個人情報ですが、要配慮個人情報ではありません。

コメント