令和4年 問36

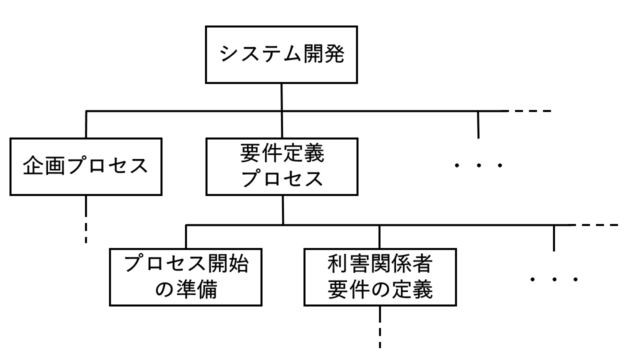

プロジェク卜で作成するWBSに関する記述のうち、適切なものはどれか。

正解の理由(令和4年 問36)

WBS(Work Breakdown Structure)は、成果物とそれを作成するための作業を明確にするために、作業工程を細かな作業(Work)に分解(Breakdown)し、構造化(Structure)して整理したものです。

ア 「作業内容と成果物を定義する」とあるので、WBSに関する記述として適切です。

よって、正解は ア です。

不正解の理由(令和4年 問36)

イ WBSは、成果物とそれを作成するための作業を明確にするためのものなので、「スコープ外の作業も検討して含める。」は不適切です。

ウ プロジェクトによってスコープ(範囲)が異なるので、「全てのプロジェクトにおいて、成果物と作業内容を同じ階層まで詳細化する。」は不適切です。

エ WBSは、成果物とそれを作成するための作業を明確にするためのものなので、「類似作業を実施する場合、WBSにはそれらの作業を記載しなくてよい。」は不適切です。

令和4年 問43

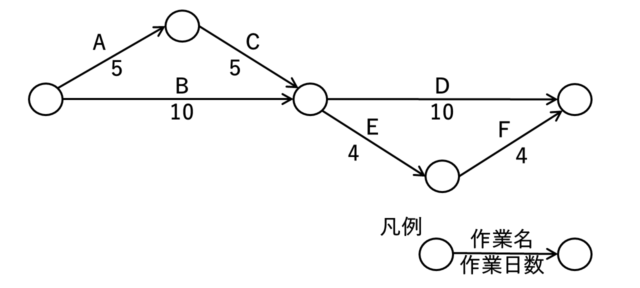

図のアローダイアグラムにおいて、作業Bが2日遅れて完了した。そこで、予定どおりの期間で全ての作業を完了させるために、作業Dに要員を追加することにした。作業Dに当初20名が割り当てられているとき、作業Dに追加する要員は最少で何名必要か。ここで、要員の作業効率は一律である。

正解の理由(令和4年 問43)

作業Bの2日遅れを取り戻すには、作業Dを

10(日)-2(日)=8(日)

で終える必要があります。

作業Dの作業量は、

20(人)×10(日)=200(人日)

8日で終えるための人数は、

200(人日)÷8(日)=25(人)

25(人)―20(人)=5(人)

最低でも5人追加が必要です。

よって、正解は エ です。

令和4年 問48

システム開発プロジェクトの品質マネジメントにおいて、品質上の問題と原因との関連付けを行って根本原因を追究する方法の説明として、適切なものはどれか。

正解の理由(令和4年 問48)

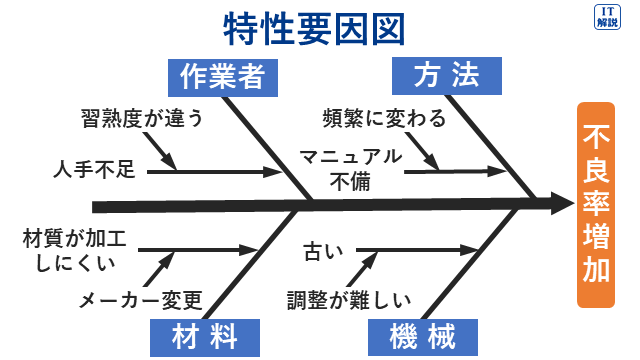

ウ 「候補となる原因を魚の骨の形で整理し、根本原因を検討する」は、特性要因図の内容です。

特性要因図は、原因と結果の関連を魚の骨のような形態に整理して体系的にまとめ、結果に対してどのような原因が関連しているかを明確にする図です。

問題に「品質上の問題と原因との関連付けを行って」とあるので、特性要因図が適切です。

よって、 正解は ウ です。

不正解の理由(令和4年 問48)

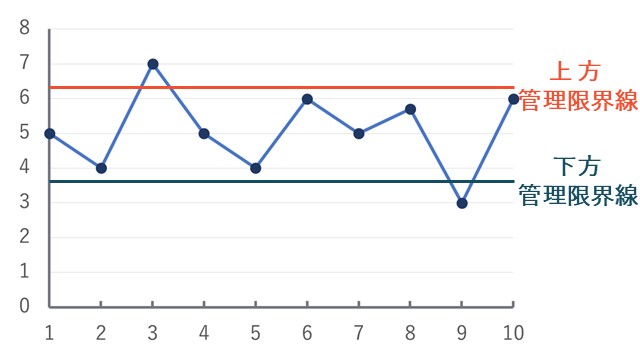

ア 「管理限界を設定し、上限と下限を逸脱する事象から根本原因を推定する。」は、管理図の内容です。

管理図は、プロジェクトの品質マネジメントにおいて、生産物の品質を時系列に表し、プロセスが安定しているかどうか、又はパフォーマンスが予測のとおりであるかどうかを判断するために用いるものであって、許容される上限と下限が設定されている図です。

(応用情報 平成24年秋午前 問54、基本情報 平成23年秋午前 問54より)

品質上の問題と原因との関連付けがされないので、根本原因を追究するには不適切です。

イ 「原因の候補リストから原因に該当しないものを削除し、残った項目から根本原因を紋り込む。」方法では、品質上の問題と原因との関連付けがされないので不適切です。

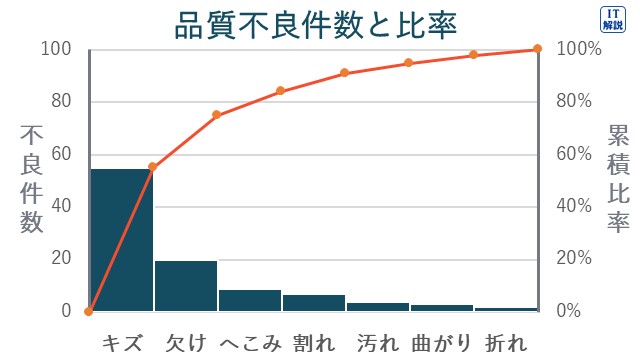

エ 「複数の原因を分類し、件数が多かった原因の順に対処すべき根本原因の優先度を決めていく」は、パレート図の内容です。

パレート図は、分類項目別に分けたデータを件数の多い順に並べた棒グラフで示し、重ねて総件数に対する比率の累積和を折れ線グラフで示した図です。

(ITパスポート 平成23年秋 問14より)

品質上の問題と原因との関連付けがされないので、根本原因を追究するには不適切です。

令和4年 問50

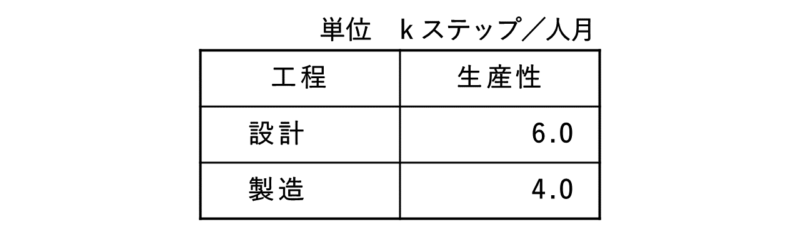

120 kステップのソフトウェアを開発した。開発の各工程における生産性の実績が表のとおりであるとき、開発全体の工数は何人月か。ここで、生産性は1人月当たりのkステップとする。

正解の理由(令和4年 問50)

工数は、ある作業を完成させるのに必要な作業の量です。

必要な人数と時間を掛けた値です。

開発規模と生産性が与えられた場合、開発工数は次式で求められます。

(開発規模)÷(生産性)=(開発工数)

設計工程について

120(kステップ)÷6(kステップ/人)=20(人月)

製造工程について

120(kステップ)÷4(kステップ/人)=30(人月)

合計 50(人月)

よって、正解は エ です。

令和4年 問52

A社がB社にシステム開発を発注し、システム開発プロジェクトを開始した。プロジェクトの関係者①~④のうち、プロジェクトのステークホルダとなるものだけを全て挙げたものはどれか。

① A社の経営者 ② A社の利用部門 ③ B社のプロジェクトマネージャ ④ B社を技術支援する協力会社

正解の理由(令和4年 問52)

ステークホルダは、一言で言うと利害関係者です。

最初に、発注側と開発側を整理してから考えます。

(発注側)A社→(開発側)B社

①A社の経営者は、発注側の経営者なので利害関係があります。

②A社の利用部門は、開発したシステムの利用者なので利害関係があります。

③B社のプロジェクトマネージャは、開発側の管理者なので利害関係があります。

④B社を技術支援する協力会社は、プロジェクトを技術的に支援するので利害関係があります。

よって、すべての関係者に利害関係があるので、正解は イ です。

コメント