令和7年 問1

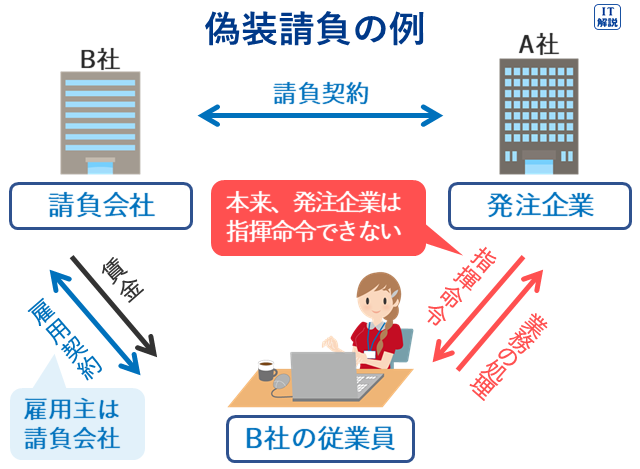

A社がB社に作業の一部を請負契約で委託している。作業形態a~cのうち、いわゆる偽装請負とみなされる状態だけを全て挙げたものはどれか。

- B社の従業員が、 A社内において、 A社の責任者の指揮命令の下で、請負契約で取り決めた作業を行っている。

- B社の従業員が、 A社内において、 B杜の責任者の指揮命令の下で、請負契約で取り決めた作業を行っている。

- B社の従業員が、 B社内において、 A社の責任者の指揮命令の下で、請負契約で取り決めた作業を行っている。

解説(令和7年 問1)

- シラバス:Ver.3.0以前

- 出題分野: 法務

- 過去問題(公開)出題頻度:ほぼ必ず出た

- キーワード:請負契約、偽装請負

請負契約

請負会社が発注主の企業に契約に基づいた成果物を提供して報酬を得る契約です。

労働者は、成果物の納品のために、請負会社から指示を受けます。発注者の指示を受けることは、ありません。

偽装請負

書類上、形式的には請負契約ですが、実態としては労働者派遣であるものを指します。請負と言いながら、発注者が業務の細かい指示を労働者に出したり、出退勤・勤務時間の管理を行ったりしています。

請負会社の従業員が、請負契約の発注企業の責任者の指揮命令の下にあるか、a ~ c を一つ一つ確認します。

a.B社の従業員が、 A社内において、 A社の責任者の指揮命令の下で、請負契約で取り決めた作業を行っている。

「B社(請負会社)の従業員」が、「A社(請負契約の発注企業)の責任者」の指揮命令の下にあるので偽装請負に見なされます。

b.B社の従業員が、 A社内において、 B杜の責任者の指揮命令の下で、請負契約で取り決めた作業を行っている。

「B社(請負会社)の従業員」が、「B杜(請負会社)責任者」の指揮命令の下で、作業を行っているので偽装請負には見なされません。

c.B社の従業員が、 B社内において、 A社の責任者の指揮命令の下で、請負契約で取り決めた作業を行っている。

「B社(請負会社)の従業員」が、「A社(請負契約の発注企業)の責任者」の指揮命令の下にあるので偽装請負に見なされます。

よって、偽装請負にみなされるのは、a と c なので、正解は ウ です。

令和7年 問2

従来の情報セキュリティマネジメントシステム規格を基礎に追加で制定されたもので、クラウドサービスに対応した情報セキュリティ管理体制を構築するためのガイドライン規格として、最も適切なものはどれか。

解説(令和7年 問2)

- シラバス:Ver.3.0以前

- 出題分野: 法務

- 過去問題(公開)出題頻度:よく出た

- キーワード:ISO/IEC27017

| キーワード | ↔ | 規格シリーズ |

| 品質 | ↔ | ISO 9001 |

| 環境 | ↔ | ISO 14001 |

| 個人情報保護 | ↔ | ISO 15001 |

| ITサービス | ↔ | ISO 20000 |

| 社会的責任 | ↔ | ISO 26000 |

| 情報セキュリティ | ↔ | ISO 27000 |

| リスク | ↔ | ISO 30000 |

ア ISO 14001

環境マネジメントシステムに関する規格です。

イ JIS Q 15001

個人情報保護マネジメントシステムの規格です。

ウ ISO/IEC 27017

情報セキュリティマネジメントシステムの規格です。

エ ISO 9001

品質管理及び品質保証のための規格です。

よって、正解は ウ です。

令和7年 問6

特定電子メール法は、電子メールによる一方的な広告宣伝メールの送信を規制する法律である。企業担当者が行った次の電子メールの送信事例のうち、特定電子メール法の規制対象となり得るものはどれか。

解説(令和7年 問6)

- シラバス:Ver.4.0

- 出題分野: 法務

- 過去問題(公開)出題頻度:時々出た

- キーワード:特定電子メール法

特定電子メール

広告や宣伝といった営利目的に送信される電子メールのことです。

(ITパスポート 平成25年春 問1より)

特定電子メール法

広告宣伝の電子メール(特定電子メール)を送信する場合、あらかじめ送信に同意した者だけに対して送信するオプトイン方式をとることなどが定められています。

ただし、取引関係にあるなどの一定の場合を除きます。

(情報セキュリティマネジメント 平成28年秋午前 問34より)

ア 広告宣伝メールの受信を拒否する旨の意思表示がないことを確認したのち、公表されている企業のメールアドレス宛てに広告宣伝メールを送信した。

「拒否する旨の意思表示がないことを確認した」とあるので、規制の対象になりません。

イ 受信者から拒否通知があった場合には、それ以降の送信を禁止すればよいと考え、広告宣伝メールを送信した。

「受信者から拒否通知があった場合には、それ以降の送信を禁止すればよいと考え」とあるので、あらかじめ送信に同意を確認していません。規制の対象になり得ます。

ウ 内容は事務連絡と料金請求なので問題ないと考え、受信者本人の同意なく、メールを送信した。

「事務連絡と料金請求」とあり、広告や宣伝といった営利目的に送信される電子メールではないので規制の対象になりません。

エ 長年の取引関係にある企業担当者に対して、これまで納入してきた製品の新バージョンが完成したので、その製品に関する広告宣伝メールを送信した。

「長年の取引関係にある企業担当者に対して」とあるので、規制の対象になりません。

よって、正解は イ です。

令和7年 問12

商標法におけるサービスマークを説明したものはどれか。

解説(令和7年 問12)

- シラバス:Ver.3.0以前

- 出題分野: 法務

- 過去問題(公開)出題頻度:ほぼ必ず出た

- キーワード:商標法、サービスマーク

商標法

事業者の取り扱う商品やサービスを、他者の商品やサービスと区別するための文字、図形、記号など(識別標識)を保護する法律です。

(基本情報 平成24年春午前 問79より)

サービスマーク

サービス(役務)を提供する事業者が、自己が取り扱うサービスを他人のサービスと区別するために、そのサービスとの関係で使用する標識(マーク)です。具体的には、金融業、運送業、旅行業、レストランやホテルなどのサービスがあります。

ア 企業が、企業そのものを他社と区別するために表示する商標である。

「企業そのものを他社と区別」とあるので、サービスマークの説明ではありません。

イ 製造業者、販売業者が提供する商品を、他社の商品と区別するために表示する商標である。

「他社の商品と区別」とあるので、サービスマークの説明ではありません。

ウ 大規模小売業者が開発したプライベートブランドの商品を、他社の商品と区別するために表示する商標である。

「他社の商品と区別」とあるので、サービスマークの説明ではありません。

エ 輸送業者、金融業者などが提供する役務を、他社の役務と区別するために表示する商標である。

「他社の役務と区別」とあるので、サービスマークの説明です。

よって、正解は エ です。

令和7年 問16

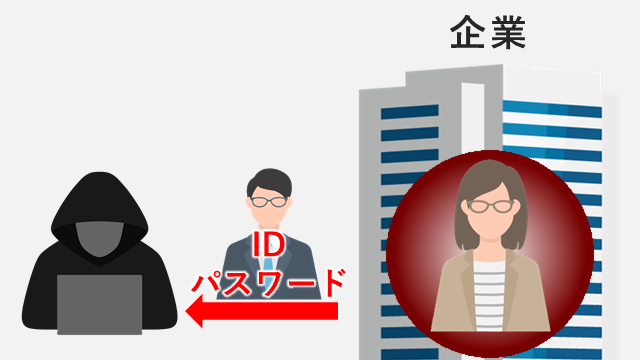

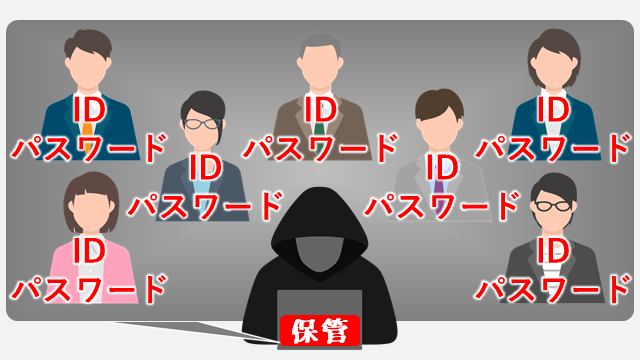

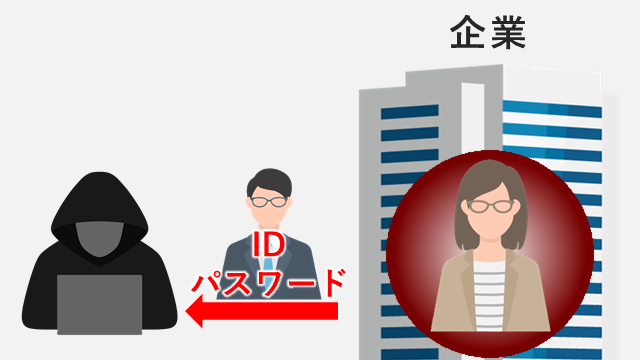

他人の電子メールの利用者IDとパスワードの取扱いに関する記述のうち、不正アクセス禁止法で規制されている行為だけを全て挙げたものはどれか。

- 正当な理由なく本人に無断で第三者に提供する。

- 他人の電子メールの利用者IDとパスワードを無効にするマルウェアを作成する。

- 本人に無断で使用して、メールサーバ上の電子メールを閲覧する。

解説(令和7年 問16)

- シラバス:Ver.3.0以前

- 出題分野: 法務

- 過去問題(公開)出題頻度:よく出た

- キーワード:不正アクセス禁止法

不正アクセス行為の禁止等に関する法律(不正アクセス禁止法)

不正アクセス行為や、不正アクセス行為につながる識別符号の不正取得・保管行為、不正アクセス行為を助長する行為等を禁止する法律です。

( 不正アクセス行為の禁止等に関する法律|国民のためのサイバーセキュリティサイト (soumu.go.jp)より)

識別符号

情報機器やサービスにアクセスする際に使用するIDやパスワード等のことです。

不正アクセス禁止法の禁止行為

| 不正アクセス行為 |

| 他人の識別符号を不正に取得する行為 |

| 不正アクセス行為を助長する行為 |

| 他人の識別符号を不正に保管する行為 |

| 識別符号の入力を不正に要求する行為 |

上の不正アクセス禁止法の禁止行為に該当するか、a ~ c を一つ一つ確認します。

a.正当な理由なく本人に無断で第三者に提供する。

| 不正アクセス行為を助長する行為です。 |

b.他人の電子メールの利用者IDとパスワードを無効にするマルウェアを作成する。

「マルウェアを作成する」だけでは、不正アクセス禁止法の禁止行為に該当しません。

c.本人に無断で使用して、メールサーバ上の電子メールを閲覧する。

| 不正アクセス行為です。 |

よって、不正アクセス禁止法で規制されている行為は、a と c なので、正解は イ です。

令和7年 問23

コーポレートガバナンスの強化に有効な施策だけを全て挙げたものはどれか。

- 株式公開買付けによる企業の買収

- 執行役員制度の導入による経営と執行の分離

- 独立性の高い社外取締役の選任

解説(令和7年 問23)

- シラバス:Ver.3.0以前

- 出題分野: 法務

- 過去問題(公開)出題頻度:時々出た

- キーワード:コーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス

企業経営の透明性を確保するために,企業は誰のために経営を行っているか, トップマネジメントの構造はどうなっているか,組織内部に自浄能力をもっているかなどの視点で,企業活動を監督・監視する仕組みです。

(基本情報 平成28年春午前 問75)

コーポレートガバナンスの目的に照らし合わせて、a ~ c を一つ一つ確認します。

a.株式公開買付けによる企業の買収

株式公開買付け(TOB)は、経営権の取得や資本参加を目的として、買い取りたい株数、価格、期限などを公告して不特定多数の株主から株式市場外で株式を買い集めることです。

(ITパスポート 平成26年秋 問8より)

企業を買収(株式を取得し、企業の経営権や事業を買い取ること)しても、企業経営の透明性を高めることに直接つながりません。

b.執行役員制度の導入による経営と執行の分離

執行役員制度は、企業経営における監督と執行の分離を目的とした制度です。

取締役は経営全体を見渡す視点を持つことができ、よりよい経営判断を下すことが可能となります。一方、執行役員は具体的な業務遂行に専念することができます。経営の健全性や透明性の向上し、コーポレートガバナンスの強化に有効です。

c.独立性の高い社外取締役の選任

社外取締役は、社内に利害関係のない立場から、経営陣による企業の経営について監督を行うことや、企業の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から助言を行います。

独立性の高いことで、社内のしがらみや利害関係にとらわれず、経営を監視することができ、コーポレートガバナンスの強化に有効です。

コーポレートガバナンスの強化に有効なのは、b と c なので、正解は ウ です。

令和7年 問30

著作権に関して、次の記述中のa、 bに入れる字句の適切な組合せはどれか。

( a )は著作権法による保護の対象になるが、( b )は対象にならない。

| a | b | |

ア | アルゴリズム | 操作マニュアル |

イ | アルゴリズム | 通信プロトコル |

ウ | ソースプログラム | 操作マニュアル |

エ | ソースプログラム | 通信プロトコル |

解説(令和7年 問30)

- シラバス:Ver.3.0以前

- 出題分野: 法務

- 過去問題(公開)出題頻度:ほぼ必ず出た

- キーワード:著作権

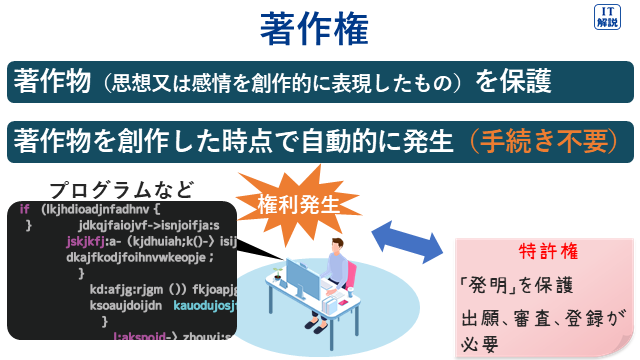

著作権法

著作物を創作した著作者の利益を守るための法律です。

著作物は、自分の考えや気持ちを作品として表現したものです。

著作権は、手続きを一切必要とせず、著作物が創られた時点で「自動的」に付与されます。

著作権法の保護の対象

プログラム言語、規約及び解法に及びません。(著作権法10条3項)

(ヒント)

・プログラム言語を誰かの独占的権利にすると、誰もプログラムを書くことができなくなります。

・規約を誰かの独占的権利にすると、誰もプログラムを書くことができなくなります。

・解法を誰かの独占的権利にすると、アイデアを使ってプログラムを組むことができなくなります。

a について

アルゴリズム

解法の一つなので、著作権保護の対象になりません。

ソースプログラム

著作権保護の対象になります。

b について

操作マニュアル

著作権保護の対象になります。

通信プロトコル

規約の一つなので、著作権保護の対象になりません。

よって、問題の文は、

( a ソースプログラム)は著作権法による保護の対象になるが、( b 通信プロトコル)は対象にならない。

となり、正解は エ です。

コメント